Sergueï M. Eisenstein souffre sans doute de sa célébrité. Il est un cinéaste si canonique, grand-maître du montage, grand-croix du film politique qu’il est difficile d’être devant ses films comme des spectateurs naïfs et innocents. Il suffit de lire, par exemple, les citations de Lénine qui ouvrent ses quatre premiers films, pour faire aussitôt un pas de côté mental, voici des films inscrits de facto dans la grande Histoire. Pourtant, c’est de spectateurs naïfs dont Eisenstein a réellement besoin. Il veut vous saisir et vous transporter, vous rouler dans tous les sens, vous assommer sous les effets, vous pousser dans l’escalier, vous enfoncer une ombrelle dans le cœur. Oui, Eisenstein a toujours beaucoup pensé à « vous » en faisant ses films.

Sa première théorie du spectateur date de son premier film, La Grève (1924). Dans un texte qu’il publia l’année précédente (comme un scholiaste de l’Antiquité, Eisenstein a accompagné toute son œuvre de commentaires écrits) il précise « L’attraction… est chaque moment agressif… tout élément qui peut être mathématiquement calculé et vérifié de façon à produire telle ou telle émotion choc ». À l’époque, Eisenstein a encore une conception simple voire simpliste du spectateur. Il le prend pour un chien de Pavlov, qui aura peur ou plaisir selon la clochette qu’on agite. Il croit à la réflexologie mentale. Pour le cinéaste soviétique, les clochettes sont avant tout les coupes dans la pellicule dont sont capables ses ciseaux. Dans La Grève, il monte en parallèle la répression des ouvriers et le massacre des bovins, des hommes comme des bêtes, pensant créer horreur et révolte. Il appelle cela le montage des attractions, parce que ses coupes sont fondées sur l’agression visuelle. Plus tard, il reconnaîtra son échec et cherchera à élaborer des théories plus complexes du spectateur, mêlant les lois mathématiques du nombre d’or et la puissance libidinale du voyeur. Il n’est pas sûr qu’il ait jamais trouvé la bonne formule, mais ce qui est capital est qu’il l’ait longtemps cherchée.

Sergueï EISENSTEIN UNE PASSION POUR LA SCIENCE…

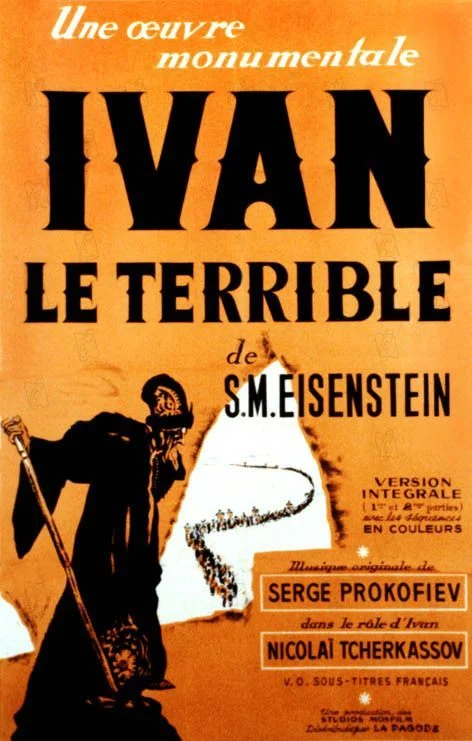

Artiste scientifique, une sorte de savant fou de l’art. À propos de son deuxième film, le célébrissime Cuirassé Potemkine (1925), il a dit qu’il voulait réaliser « UNE SYNTHÈSE DE L’ART ET DE LA SCIENCE. » Les capitales sont de lui. Le grand modèle d’Eisenstein en la matière est Léonard de Vinci, ou plutôt le Léonard dont Freud trace le portrait dans Souvenir d’enfance de Léonard de Vinci (1910) et qu’Eisenstein lut avec passion, artiste lui aussi polymorphe et polymathe, enfant lui aussi balloté entre père et mère, homosexuel lui aussi suspicieux à l’égard de son homosexualité pour des raisons plus théoriques que morales, homme lui aussi exalté par le savoir et boulimique de lecture. Cette passion de la science inscrit, bien sûr, Eisenstein dans son temps…Ses maîtres par exemple le metteur en scène de théâtre Vsevolod Meyerhold et ses contemporains se passionnaient tous pour la puissance de la technique et les mondes nouveaux qu’ouvrait la science. Le cinéaste Dziga Vertov, chez qui Eisenstein est venu se former au cinéma en 1922, proclamait par exemple « Le psychologique empêche l’homme d’être aussi précis qu’un chronomètre, entrave son aspiration de s’apparenter à la machine. » Meyerhold affiche la même méfiance envers le psychologique, lui préférant la biomécanique. Eisenstein est donc un homme de son temps, mais il est aussi du temps passé. Son goût de la science a quelque chose de médiéval, parce que, contrairement aux autres qui sont purement fascinés par la vitesse et les pistons, Eisenstein est à la recherche de la Formule (du spectateur, du cinéma, de la vie). Ce goût des pierres philosophales, des cabinets secrets et des laboratoires obscurs, trouvera parfaitement à s’exprimer dans son dernier film, Ivan le Terrible, à la fabrication elle-même interminable (1944–1948, heure de sa mort). C’est une ironie de l’histoire que le Kremlin de Staline soit alors redevenu aussi obscur et méandreux que le château d’un mythique Moyen-Âge.

UN ART DES FOULES

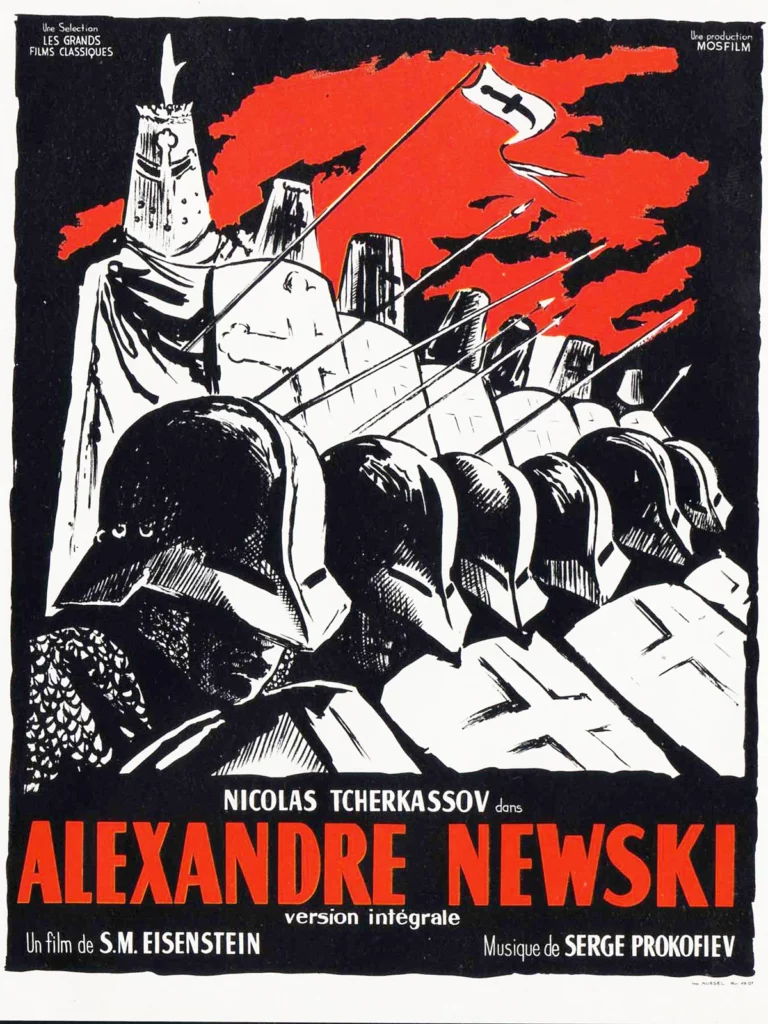

Quelle que soit son origine, cette méfiance à l’égard du psychologique trouvera une traduction idéologiquement marxiste et génialement cinématographique chez Eisenstein…Sus au héros classique, parfait représentant de l’individualisme bourgeois, et vive le peuple ou plutôt…Vive la foule, la foule révolutionnaire, la foule affolée ou exaltée. Dans ses trois premiers films, Eisenstein déploie un art des foules dont on ne peut donner ici la mesure, mais qu’il faut voir pour le croire. La séquence qui précède les fameux escaliers d’Odessa du Cuirassé Potemkine est, de ce point de vue, absolument remarquable…D’abord un corps mort à l’aube, puis bientôt autour de ce mort un puis plusieurs puis beaucoup puis infiniment de visages. Finalement, c’est à l’intérieur même du plan que la foule se multiplie puisque, jouant d’un pont, Eisenstein parvient à superposer deux lignes de manifestants et à emplir de monde le ciel et la terre. Ce goût des jeux de foules entre autres, car il ne faudrait pas oublier une virtuosité toujours croissante de monteur, Eisenstein le pousse à une telle perfection abstraite dans Octobre (1927), que ce film-anniversaire de la Révolution est mal reçu par ses commanditaires car trop sec, trop intellectuel, trop formaliste. C’est le début des ennuis, qui ne cesseront plus, pour le cinéaste. À cette date, Staline vient de s’assurer la haute main sur le Parti. Après 1927, Eisenstein ne connaîtra plus jamais la paix du créateur, même s’il aura la chance d’échapper aux purges mais ses films seront censurés, interdits, mutilés. La Ligne générale (1928) doit être remonté parce qu’entre l’écriture du scénario et la fin du montage, la ligne générale du Parti a justement changé. Le Pré de Bejine (1937) est arrêté en cours de montage parce que les autorités trouvent le film trop complaisant à l’égard des koulaks et de l’église orthodoxe. La copie du film disparaîtra dans les bombardements de la Seconde Guerre mondiale, et c’est un grand malheur car les photogrammes qui nous restent sont absolument somptueux. Alexandre Nevski (1938), commande du Parti pour vanter les mérites et la résistance du peuple russe face aux méchants Teutons, est achevé au moment de la signature du pacte germano-soviétique et rejoint illico les étagères. Ivan le Terrible vaut au cinéaste d’être convoqué par Staline, Jdanov l’inventeur du réalisme socialiste et Molotov. Il nous reste les minutes de cette rencontre, qui valent réellement la lecture. Staline, par exemple, glaçant « Et quand Ivan le Terrible avait fait exécuter quelqu’un, il passait beaucoup de temps en repentance et en prières. Dieu était un problème pour lui de ce point de vue. Il aurait dû être plus décidé. » On a beaucoup reproché à Eisenstein d’avoir fait plusieurs fois et servilement son autocritique, mais ceux qui l’ont fait ont-ils été convoqués par un Staline sans humour qui trouvait Ivan le Terrible un peu mou ?

LE GOÛT DES RITUELS

Des amis du cinéaste lui avaient d’ailleurs sagement conseillé, après La Ligne générale, de quitter l’URSS. Ce qu’il fit. Mais ni en Europe, effarouchée par les idées du cinéaste, ni à Hollywood, il ne trouvera le moyen de faire des films, bien que le producteur David O. Selznick ait dit d’un de ses projets « Le scénario le plus touchant que j’aie jamais lu mais nous ne sommes pas là pour faire de l’art ». Et le cinéaste devra interrompre le montage de Que Viva Mexico ! (1931) parce que Staline lui donnera l’ordre de rentrer et, secondairement, de se marier. Au cours de cette fin de carrière tragiquement empêchée, Eisenstein réussira malgré tout à produire des joyaux. On pourrait tirer plusieurs fils pour tresser le portrait du second Eisenstein avec le goût des rituels, la fascination des sacrifices humains ou animaux, l’obsession de la blondeur, l’amour pour les noces étranges entre l’homme et l’animal, l’homme et la machine, l’homme et les pierres, la passion de tout ce qui inonde. Il y a des scènes fameuses où les fermières sont arrosées par les jets spermatiques de l’écrémeuse La Ligne générale où des péons magnifiques et torses nus sont piétinés par des chevaux Que Viva Mexico ! où une pluie d’or mythologique tombe sur une tête blonde Ivan le Terrible mais on trouverait beaucoup d’autres exemples de ce qui semble être devenu l’obsession vitaliste d’Eisenstein. Produire de la vie, telle est le cœur de sa nouvelle devise. Produire de la vie et donc produire de l’éros, de l’excitation, de l’agitation. Et il ne peut s’empêcher de mener son nouveau combat sur tous les fronts, lui qui n’a jamais cessé d’être un pur exalté. Une dernière anecdote…Alors que les recherches techniques tendaient à allonger l’écran horizontalement, ce qui donnera le Scope une décennie plus tard, Eisenstein se décide à militer pour le format vertical avec ces mots si étranges « Je veux chanter un hymne à la mâle, forte, virile, active composition verticale ! » Si vous voyez ce qu’il veut dire…

Stéphane Bouquet

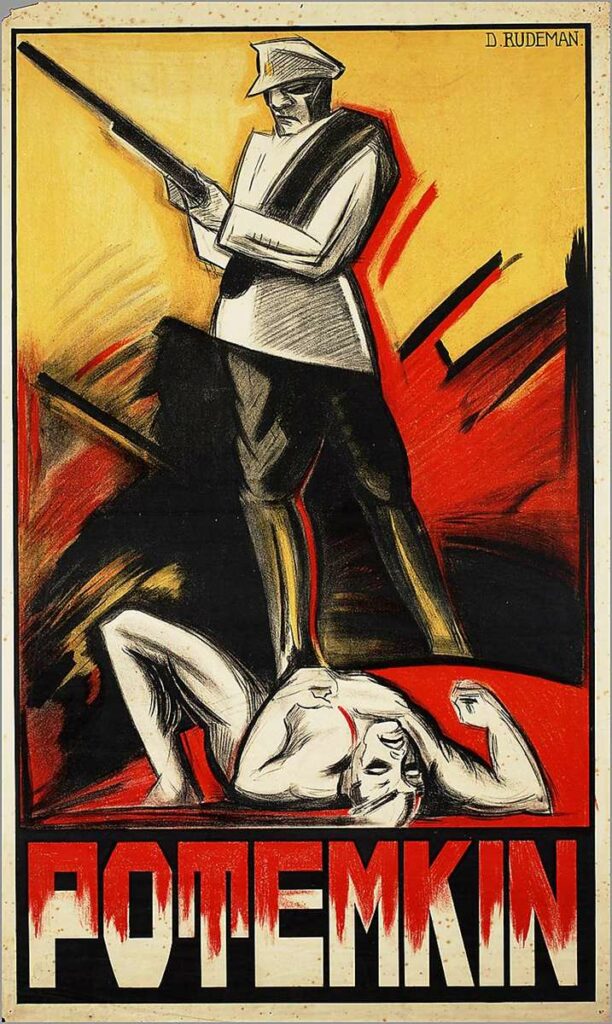

SON CHEF D’OEUVRE…SON FILM…POTEMKINE !!!

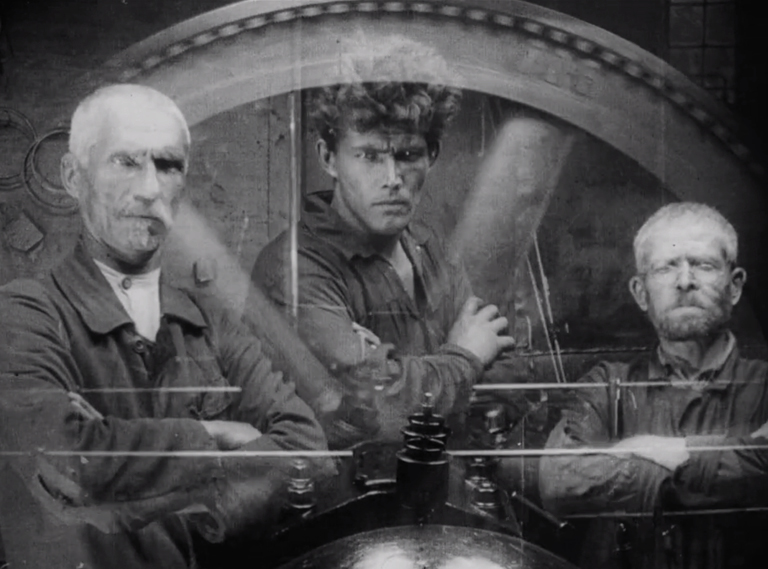

La mécanique aveugle des soldats

La fuite de la population s’accomplit dans le désordre et le chaos tandis que la colonne militaire est représentée comme une pure ligne géométrique, montrant les soldats de dos. Le retour rythmique de la colonne de soldats, dont la marche est scandée par le battement régulier des tambours, introduit la sensation d’un mouvement destructeur animé par l’inflexible métronome de la tragédie. La force brutale de l’armée, totalement indifférente aux manifestations de détresse du peuple est soulignée par la répétition lancinante de plans privilégiant les compositions en diagonale avec gros plans en contre-plongée sur la rangée des fusils tirant sur la foule ou en plongée sur les bottes descendant mécaniquement l’escalier. La colonne répressive ne s’immobilise ainsi que pour faire feu, traçant une diagonale mortifère qui barre l’image de haut en bas et oblitère symboliquement tout échappatoire. Ces soldats sans visage, réduits à des bottes et des fusils, tirent devant eux comme s’ils visaient le vide au sein d’un montage qui juxtapose les plans du peuple et des soldats selon une dynamique conflictuelle caractéristique du montage chez Eisenstein. À la fluidité des champ-contrechamps habituels dans la représentation dramatique d’une confrontation, le réalisateur préfère la rhétorique du faux raccord de direction…Peuple et soldats représentent deux mondes hétérogènes (humanité contre inhumanité) et la possibilité même du partage d’un espace commun est exclue par le montage. De manière très cohérente et expressive, la mise en scène propose donc une représentation de l’armée, et par extension la tyrannie tsariste comme la pure expression, quasi abstraite, d’une violence déshumanisée.

La figure tragique de la mère assassinée

À l’opposé de la mise en scène des soldats, la représentation du peuple articule constamment l’individuel et le collectif, le particulier et l’ensemble en utilisant toute la gamme de l’échelle des plans. Les multiples variations d’échelles entre les différents plans montés cut déstabilisent la continuité (on perd parfois la position exacte des personnages dans l’espace) exprimant de manière forte la confusion de cette scène de terreur générale. Pour accroître la durée et le pathétisme de la répression, Eisenstein introduit des épisodes dramatiques avec l’exécution sommaire d’un groupe de femmes sans défense en quatre plans précède ainsi le meurtre d’une jeune mère cherchant à protéger son bébé, dont le landau oscille dangereusement au bord des marches. La mise en scène de la jeune femme fait l’objet d’une forte rhétorique mélodramatique…

Sa vulnérabilité est soulignée par son statut de veuve dont le crêpe noir vient successivement contraster avec la blancheur de son visage terrifié puis avec les draps immaculés de son bébé en pleurs dans le landau.

Son agonie fait l’objet d’un « sur-découpage » qui dilate le temps en multipliant les très gros plans pathétiques sur son visage, les plans rapprochés sur son affaissement et les gros plans sur les roues du landau en équilibre précaire.

Le gros plan sur le cygne maculé de sang qui orne sa boucle ceinture confère une portée symbolique à la mort de la jeune femme en la consacrant comme une figure du peuple innocent subissant un martyre injustifiable.

La chute du landeau, une apothéose dramatique !

La séquence connaît son apothéose avec la descente solitaire du bambin qui dévale les marches du grand escalier à bord de sa frêle embarcation à roulettes. Cette descente interminable fait l’objet d’un nouveau sur-découpage (14 plans sur 25), qui a pour double effet une dilatation du temps (des plans sur le landau sont montés deux fois) et d’une accélération de l’action aux rythmes conjugués de la vitesse du landau et de la rapidité du montage. Afin de dramatiser la scène, pleinement inscrite dans le mouvement d’affolement générale par des plans de coupe sur la foule, le montage insère des gros plans de réaction sur les visages horrifiés d’une institutrice et d’un étudiant, jusqu’au basculement final du couffin traité de manière elliptique. En écho avec une action précédente montrant un enfant écrasé par la foule, l’évocation de la mort de ce bébé inscrit pleinement la séquence comme dénonciation mélodramatique du régime tsariste.

Les trois derniers plans viennent ponctuer cette séquence de terreur par la juxtaposition spectaculaire en montage cut de trois plans exprimant la sauvagerie militaire avec deux plans successifs en faux raccord dans l’axe cadrent le coup d’épée puis le cri de rage d’un cosaque en gros plan, auxquels répond la bouche béante d’horreur de l’institutrice assassinée, dans un effet d’écho visuel saisissant. Cette coda brutale clôt par un dernier effet de montage virtuose une séquence qui doit toute sa résonnance émotionnelle à l’inventivité de sa mise en scène. Dans la réalité, le massacre sur l’escalier d’Odessa a duré moins d’une minute. La séquence entière des escaliers d’Odessa s’étire sur plus de six minutes. On mesure à quel point elle a fait l’objet d’une attention toute particulière qui clôt ce morceau d’anthologie par un moment d’apothéose. Pour la seule fois depuis le début, Eisenstein montre en gros plan le visage du bourreau. Mais ce n’est pas un soldat mais le sabre qui s’abat sur l’enfant et qui éclabousse de sang le visage de l’institutrice est celui d’un cosaque, dont on sait qu’ils fournissaient souvent une cavalerie irrégulière au pouvoir tsariste. L’armée régulière, elle, demeure réifiée et robotisée jusqu’à la fin. Si besoin était, le discours initial s’en trouve dès lors souligné, avec on ne peut plus de force, d’assurance et de conviction.

M’en voudrez-vous beaucoup si je vous dis un monde

Qui chante au fond de moi au bruit de l’océan

M’en voudrez-vous beaucoup si la révolte gronde

Dans ce nom que je dis au vent des quatre vents

Ma mémoire chante en sourdine, Potemkine

Ils étaient des marins durs à la discipline

Ils étaient des marins, ils étaient des guerriers

Et le cœur d’un marin au grand vent se burine

Ils étaient des marins sur un grand cuirassé

*

Sur les flots je t’imagine, Potemkine

M’en voudrez-vous beaucoup si je vous dis un monde

Où celui qui a faim va être fusillé

Le crime se prépare et la mer est profonde

Que face aux révoltés montent les fusiliers

C’est mon frère qu’on assassine, Potemkine

Mon frère, mon ami, mon fils, mon camarade

Tu ne tireras pas sur qui souffre et se plaint

Mon frère, mon ami, je te fais notre alcade

Marin ne tire pas sur un autre marin

Ils tournèrent leurs carabines, Potemkine

M’en voudrez-vous beaucoup si je vous dis un monde

Où l’on punit ainsi qui veut donner la mort

M’en voudrez-vous beaucoup si je vous dis un monde

Où l’on n’est pas toujours du côté du plus fort

Ce soir j’aime la marine, Potemkine

.Jean FERRAT