Ce film ne pouvait pas sortir en salles à un meilleur moment. L’acteur principal de l’Histoire de Souleymane est un jeune Guinéen, Abou Sangare, qui vit depuis sept ans à Amiens sans papiers, après trois refus de régularisation alors même qu’une entreprise locale, dans une activité en tension, est prête à lui offrir un CDI. Abou Sangare a été ovationné à Cannes quand il s’est vu décerner le prix du meilleur acteur par le jury d’Un certain regard. Incroyable pied de nez à l’actualité politique française alors que l’extrême droite, qui a besoin de faire oublier ses erreurs de casting parmi ses nouveaux élus et la menace judiciaire qui plane sur sa patronne, agite le fantasme de la submersion migratoire, et que le ministre de l’Intérieur Bruno Retailleau, qui piaffe depuis tant d’années pour être ministre, donne aussi dans la surenchère. Depuis son succès à Cannes, Sangare a été informé qu’il pouvait déposer une nouvelle demande de régularisation à la préfecture. Il est fort possible que le jeune homme obtienne ses papiers. Mais combien de Sangare sont dans le même cas sans avoir la chance qu’une mise en avant médiatique puisse améliorer leur sort ? Combien de sans-papiers intégrés dans la société, c’est-à-dire dotés d’un travail et d’une famille, vivent au quotidien avec la menace d’une expulsion ? Régulariser celles et ceux qui travaillent serait déjà un premier pas. En décembre, le patron du Medef lui-même avait tiré la sonnette d’alarme : la France aura besoin de près de 4 millions de travailleurs étrangers d’ici à 2050 si elle veut maintenir ses modèles économique et social. Lisez l’interview de Sangare que nous avons recueillie, elle est poignante. Le jeune Guinéen ne rêve pas d’Hollywood, il rêve juste de pouvoir intégrer l’entreprise de mécanique qui lui propose du travail. Alexandra Schwartzbrod

3ème long métrage de Boris Lojkine, primé ici lors de ses deux précédents films avec…

Valois de la mise en scène pour Hope en 2014. Valois de la meilleure actrice pour Nina Meurisse pour Camille en 2019.

UN JOUR SANS FIN…

« Tu ne maîtrises pas ton histoire. » À deux jours de son entretien pour obtenir l’asile, Souleymane est dos au mur. Il demande de l’aide à Barry, autre immigré guinéen, qu’il paye pour l’aider à créer une histoire assez dramatique. Le long-métrage s’ouvre sur les minutes qui précèdent ce moment décisif, alors que Souleymane avance dans les couloirs de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). L’écran-titre apparaît et nous ramène en arrière. L’histoire de Souleymane est une quête d’identité. Le protagoniste a quitté sa vie, la femme de ses rêves et sa mère malade pour leur offrir un meilleur avenir. Désormais livreur sans papier, il est forcé de travailler illégalement pour survivre, exploité par une société de consommation qui ne laisse aucune place aux personnes dans sa situation. Souleymane est quasiment l’alter-ego de son interprète Abou Sangare, qui a remporté le prix d’interprétation masculine dans la sélection Un Certain Regard du festival de Cannes. Le Guinéen de 23 ans est arrivé à Amiens il y a six ans, où il exerce le métier de mécanicien. Inconnu du public il y a à peine plus d’un mois, ce mécanicien crève l’écran par son jeu d’une authenticité frappante. Les hésitations dans sa voix, ses tremblements de tête et la détresse dans son regard semblent venir de sa propre histoire. Menacé d’expulsion depuis que sa demande de régularisation a été refusée par la préfecture de la Somme, Abou Sangare tient avec ce premier rôle poignant la possibilité d’un avenir en France. La caméra ne s’éloigne jamais du comédien. Boris Lokjine, dont c’est la troisième fiction, filme son personnage comme s’il réalisait un documentaire. Il enferme Souleymane dans un cadre qui fait office de prison, résultat d’une société qui n’a cessé de l’exploiter. Les rues de Paris sont écrasantes : le bruit des voitures et des transports en commun étouffent sa voix, alors qu’il continue, inlassablement, de répéter son histoire. Souleymane, c’est ce livreur qu’on croise quotidiennement et qu’on ignore platement. C’est cette personne qui, alors qu’elle mérite toute notre considération, est perpétuellement rejetée. Lojkine nous fait vivre deux journées-types du personnage, nous entraînant dans une bataille contre le temps qu’il est, à terme, impossible de gagner. Les coupures sont brutales, la caméra vacillante. À la manière d’À plein temps d’Eric Gravel, le cinéaste opte pour un montage effréné afin de cristalliser la violence que Souleymane vit chaque jour.

Sa journée est interminable, sa routine maladive et dangereuse. Souleymane peut heureusement compter sur les gestes quotidiens des personnes qu’il voit chaque jour pour simplifier cette épreuve constante. La serveuse d’un restaurant asiatique lui donne un bonbon, le tenant d’une autre enseigne lui offre un café pour lutter contre le sommeil. Entre livreurs, on plaisante sur les origines des autres, on met son pays en avant, mais on respecte constamment son interlocuteur. Lors d’interactions aussi rares que précieuses, la société capitaliste laisse Souleymane respirer. Mais la réalité et la violence ne sont jamais loin. « C’est quoi votre histoire à vous ? », lui demande l’employée de l’OFPRA, consciente que son interlocuteur l’entourloupe par peur de ne pas avoir vécu assez d’horreurs pour être accepté sur le territoire français. Commence alors un monologue déchirant et révélateur sur la situation de milliers de personnes en France, qu’Abou Sangare représente avec grandeur dans son premier rôle. « Je n’avais pas calculé sa résonance politique. Mais c’est comme ça que je le porterai. » Lors de la présentation de son long-métrage au Festival de cinéma de La Rochelle, Boris Lojkine a avoué avec amertume être dépassé par l’actualité politique du moment. Difficile, en effet, d’interpréter autrement le message du film. Et plus que ça, il est nécessaire de faire de L’histoire de Souleymane un objet de lutte contre la montée du Rassemblement National en France. Souleymane incarne ceux que la société renie, alors même qu’elle profite de leur vulnérabilité pour les exploiter. Lorsque Souleymane ressort de son entretien, son avenir est incertain. Pourra-t-il rester en France ? Le lendemain de la présentation du film au FEMA, difficile de ne pas interpréter ce plan final comme une lueur d’espoir : dimanche 7 juillet, 20 heures, le fascisme n’est pas au pouvoir.

DARDENNE EN MIEUX par Louan Nivesse

Dans un contexte social où commander à manger pour éviter de cuisiner soi-même est devenu la norme, tant dans les grandes villes qu’en province, en raison de l’implantation massive des sociétés de livraison comme Uber, Deliveroo et autres, il est crucial de rappeler qu’une grande partie des livreurs sont des individus issus de l’immigration, souvent sans-papiers. La condition qui leur est imposée relève davantage d’une forme d’esclavage moderne que d’un civisme respectueux. Il est essentiel de traiter ces livreurs avec le même respect éthique, salarial et de courtoisie que nous accordons à notre boulanger quotidien. C’est exactement ce que Boris Lojkine réussit à capturer dans L’Histoire de Souleymane. En l’espace de trois à quatre jours, nous suivons, à la manière des frères Dardenne mais avec l’agilité de la steadycam, le parcours de Souleymane (interprété par Abou Sangaré), un livreur Uber sans papiers louant le compte d’un tiers pour survivre et financer son insertion. Le cinéaste se garde de tout pathos et évite la dramatisation superficielle. Ici pas de violons mélodramatiques, de piano larmoyant ou de gros plans ostentatoires. Avec une tension naturelle, il filme nerveusement Souleymane, sur son vélo, déambulant activement dans les rues bondées de Paris. Le spectateur assiste à ses interactions avec les clients et ressent intensément le stress de ce jeune homme déterminé à atteindre son quota quotidien avant que son bus, le ramenant à son foyer d’accueil, ne parte sans lui. Une profonde humanité transparaît à travers les rencontres de Souleymane avec des restaurateurs et commerçants compréhensifs, qui l’encouragent en lui offrant des bons ou un café. Parmi les livreurs, loin d’une compétition exacerbée, règne une solidarité latente. Chacun souhaite s’entraider, mais se heurte au manque de temps. Tous sont écrasés par l’omniprésent besoin d’argent, une pression constante qui les unit autant qu’elle les accable.

Cette pression se fait sentir de manière particulièrement aiguë lorsque Souleymane arrive au lieu de rendez-vous pour une livraison et se retrouve face à des policiers. Ces derniers, réalisant que le livreur n’est pas celui enregistré sur le compte, l’interrogent, le mettent mal à l’aise et l’humilient en vérifiant s’il transporte de la drogue et en lui demandant ses papiers. Ce genre de dérive policière, fréquemment documentée sur les réseaux sociaux, semble laisser les puissants indifférents. Mais cet incident n’est qu’un fragment de la dure réalité de Souleymane, dont les journées sont véritablement éprouvantes. Il doit patienter de longues minutes devant un restaurant pour récupérer une commande, perdant ainsi un temps précieux pour d’autres courses plus importantes. Il se fait percuter par une voiture, est refoulé par une cliente parce que le sachet contenant son repas est défectueux. Ces situations s’enchaînent rapidement mais sont tellement banales dans notre quotidien, lorsque nous levons les yeux de nos écouteurs en nous promenant dans les rues, qu’elles nous semblent familières. Le cinéaste capte cette réalité avec une telle vigueur que nous ne pouvons que nous identifier à la lutte de Souleymane. Jusqu’au point culminant de l’histoire, lorsque Souleymane fait une demande d’asile désastreuse, on ressent la pression constante de sa situation. Le réseau qui l’a encouragé à réviser une histoire factice de sa vie lui a bien fait comprendre que c’était sa seule chance de s’en sortir. Ce climax résume tout ce que nous avons vu auparavant, comme un serpent qui se mord la queue. Face à l’agente de l’OFPRA (interprétée par Nina Meurisse), il débite des mensonges flous qu’il oublie aussitôt, tandis qu’elle le piège dans ses incohérences. La tension est palpable, et l’agente, bien qu’elle ne fasse que son travail, devient l’antagoniste dans cette situation. C’est à ce moment crucial qu’elle lui demande de dire la vérité, lui offrant une lueur d’espoir, un possible rayon de soleil pour espérer arrêter de rouler. L’Histoire de Souleymane est une œuvre puissante et essentielle, qui met en lumière la brutalité d’un monde capitaliste qui nous broie chaque jour un peu plus, et encore davantage pour ces travailleurs étrangers précaires. L’argent qu’ils gagnent ne sert qu’à les maintenir dans un système aux codes inhumains, les réduisant à l’état d’esclaves modernes. C’est d’une tristesse poignante, qui suscite une rage profonde.

Le réalisateur y met en scène deux jours décisifs dans la vie de son personnage principal, un Guinéen ayant fui son pays, livreur à vélo dans les rues de capitale. Quarante-huit heures avant de passer un entretien qui décidera si oui ou non sa demande d’asile sera acceptée. Lojkine filme donc un de ceux qu’on croise tous dans la rue tous les jours, sans lui jeter un regard. En 93 minutes sans temps mort, le film traduit la tension permanente qu’il doit affronter. La course permanente pour tout : l’angoisse d’une course refusée par un client à cause de quelques minutes de retard, la peur de rater le dernier bus du soir qui conduit à un foyer sous peine de dormir la rue, la crainte permanente qu’on découvre qu’il n’effectue pas ses courses avec sa réelle identité mais celle d’un autre qui lui prête la sienne en échange d’un pourcentage sur ses maigres revenus, faisant de lui son obligé. Cette course contre la montre rappelle celle orchestrée par Eric Gravel dans A plein temps où la mère célibataire Laure Calamy tentait de jongler tant bien que mal et plutôt mal que bien entre son job de femme de chambre, ses enfants et ses entretiens pour décrocher un nouvel emploi dans un Paris bloqué par les grèves. Nulle trace de démonstration ou de sentimentalisme dans l’écriture et la réalisation de Lojkine. A mille lieux d’un mélodrame sociopolitique, L’Histoire de Souleymane raconte d’abord et avant tout une quête d’identité. Celle d’un homme qui a quitté sa vie, la femme de ses rêves et sa mère malade pour leur offrir un meilleur avenir et se retrouve exploité et broyé par une société de consommation qui tire avantage de lui autant qu’elle peut le faire avant de le jeter et de s’en prendre à un autre.

Un personnage que Lojkine ne quitte jamais des yeux, lui redonnant ainsi une existence et par ricochet une humanité alors que tout le pousse à échapper au regard des autres, tous assimilés à une potentielle menace. Un grand film incarné par un immense acteur non-professionnel comme 99% du casting à l’exception de Nina Meurisse. Abou Sangaré, lui-même, dans la vraie vie, en quête d’une régularisation qui lui a été refusée quelques jours après avoir reçu le prix d’interprétation de la section Un Certain Regard cannoise. Quand réalité et fiction se rejoignent.

Boris LOJKINE / PAROLES DE REALISATEUR…

Pendant le confinement, les rues se sont vidées et tout d’un coup on ne voyait plus qu’eux. C’est devenu une évidence…C’était l’un de ces livreurs à vélo qui sillonnent la ville avec leurs sacs siglés de l’application pour laquelle ils travaillent. Après Hope, beaucoup de gens m’ont demandé si je ne voulais pas écrire la suite et raconter le sort qui leur serait réservé en France. Je me suis demandé, et si je filmais Paris comme une ville étrangère dont on ne connaîtrait pas les codes ? L’autre dans le film, c’est nous. Avec Aline Dalbis, la directrice de casting, j’ai rencontré des livreurs qui m’ont raconté les coulisses de leur travail. Dans tous leurs récits, la question des papiers avait une place à part. Le film raconte les deux jours qui précèdent l’entretien de demande d’asile.

J’ai imposé une équipe ultra-réduite. La plupart du temps nous n’étions que cinq ou six au plateau. Pas d’éclairage. Pas de camions. Pas de cantine. Je voulais me débarrasser de toute la lourdeur d’un tournage traditionnel. Les scènes de vélo sont filmées à partir d’autres vélos. C’était la seule solution pour se glisser dans la circulation.

Nous avons fait un long casting sauvage, avons arpenté les rues de Paris à la rencontre des livreurs. C’est finalement à Amiens que nous avons rencontré Abou Sangare, arrivé en France sept ans auparavant. L’intensité de sa présence à la caméra nous a d’emblée saisie. C’était lui. Dans la vie, il est mécanicien, pas livreur. Pendant plusieurs semaines, il a fait de la livraison, pour se familiariser avec les gestes quotidiens, le vélo, le téléphone, l’appli…Peu à peu il est entré dans le rôle.

Les comédiens non professionnels viennent avec ce qu’ils sont, porteurs de leur monde. À moi de savoir accueillir leur singularité.

J’ai choisi de raconter l’histoire d’un homme qui a décidé de mentir. Je ne voulais pas faire un récit trop exemplaire, montrant un bon gars aux prises avec une vilaine politique migratoire. C’est trop facile et cela ne fait pas réfléchir. Je préfère poser des questions aux spectateurs : Souleymane mérite-t-il de rester en France ? Faut-il lui donner l’asile ? D’après vous, est-ce qu’il en a le droit ?

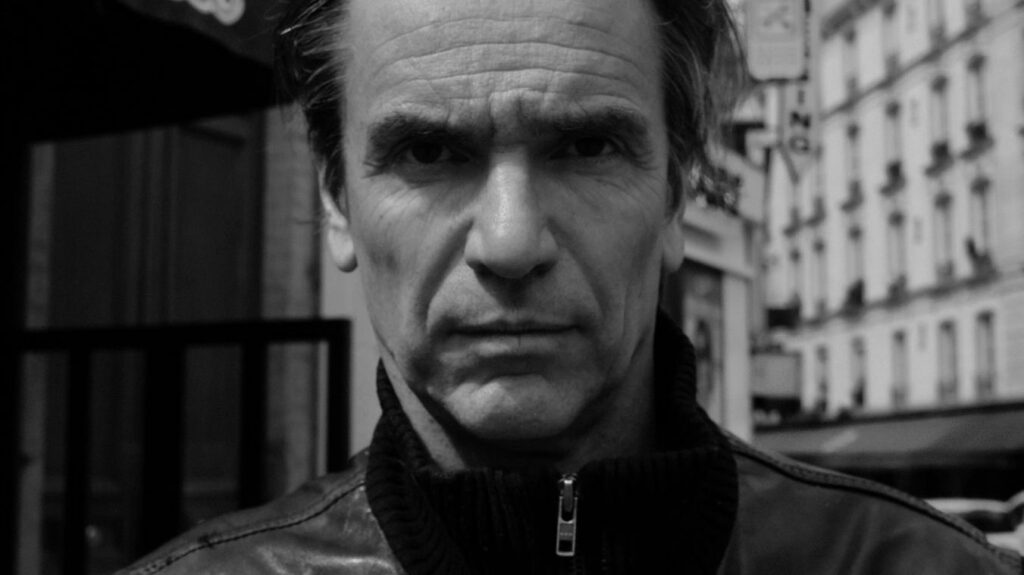

Sa présence inquiète, sa façon de faire affleurer des émotions très vives avec une grande économie d’effets, son étonnante aisance de jeu pour un acteur débutant sont quelques-unes des clés de la réussite de L’Histoire de Souleymane, un film qui a divisé la rédaction des Inrocks mais qui m’apparaît d’une grande force émotionnelle et d’une cohérence formelle imparable. Sept ans après son arrivée sur le territoire français, à 16 ans, le jeune guinéen est toujours en attente d’un titre de séjour. Couronné d’un Prix d’interprétation dans la section Un certain regard au dernier Festival de Cannes, il nous raconte l’expérience intense que fut pour lui ce tournage.

ABOU SANGARE / PAROLES…

Depuis 2017, je travaillais comme bénévole dans une association à Amiens. Les responsables de cette association ont été contactés par Boris Lojkine pour un casting. Nous étions 25 à nous présenter pour un entretien de cinq à dix minutes. J’étais pressé ce jour-là car je travaillais sur une voiture et je devais vite repartir. Mais quelques heures plus tard, on m’a rappelé pour un deuxième essai. On s’est revus avec Boris, dans un parc d’Amiens. Boris Kojkine m’a dit…Supposons que tu aies un problème avec quelqu’un mais qui tu n’as pas le droit de contacter la police, qu’est-ce que tu fais ?‘ Je lui ai dit que je saisirais la personne par le col, ce que j’ai fait sur lui. Puis je l’ai serré au niveau de sa ceinture et je me suis mis à lui crier de me rendre ce qu’il me devait. J’ai été rappelé quelques jours après pour jouer quelques scènes du film avec un autre comédien, celui qui joue Khalil, mon collègue livreur. Et enfin une semaine plus tard, Boris m’a rappelé pour me dire qu’il voulait que je sois le héros de son film.

La première chose que j’ai faite a été un stage dans une société de livraison. Pendant quinze jours, j’ai accompagné un autre acteur du film qui est livreur pour voir comment il travaillait. Je n’avais jamais fait ce travail. Moi je suis mécanicien poids lourd. Après ces quinze jours de stage, nous avons eu deux mois de répétition. Tous les acteurs du film sont non-professionnels, sauf Nina Meurisse qui mène l’audition à la fin. Il fallait apprendre la base de ce que c’est de jouer, nous former, puisque aucun de nous n’avait jamais dit un texte. Des acteurs non-professionnels ne peuvent pas faire des choses trop éloignées de ce qu’ils sont ou de ce qu’ils connaissent. Donc le scénario et les dialogues devaient un peu s’adapter à nous, à nos mots.

Quand je suis arrivé à Paris, on m’a donné le scénario. Il faisait 180 pages, que je devais apprendre en deux mois. Mais je n’étais pas obligé de mémoriser tout le texte. Je pouvais l’adapter. Sauf pour la dernière très longue scène, où mon personnage est interrogé par une agente de l’Ofpra [Office français de protection des réfugiés et des apatrides] qui recueille sa demande d’asile. À elle seule, cette scène faisait vingt pages du scénario et j’ai dû vraiment apprendre le texte par cœur.

Oui, vraiment. Essayer de donner une émotion, faire semblant de vivre quelque chose sans jamais regarder la caméra, c’est une expérience forte à vivre. Et puis la collaboration avec un réalisateur, c’est aussi très intense. Il vous regarde tout le temps, vous interrompt quand ça ne va pas pour tout reprendre. J’ai beaucoup aimé partager ça avec lui. Mais tout n’était pas facile. Les scènes au téléphone avec ma mère, par exemple, réveillaient des choses dures pour moi. Les scènes brutales avec le propriétaire du compte Uber que je sous-loue n’étaient pas faciles non plus car je ne suis pas habitué à la violence physique.

Souleymane et moi n’avons pas la même vie. Je n’ai jamais fait de livraison. Et même si, avant d’arriver en France, nous avons fait un peu le même parcours, je n’ai jamais fait la démarche de demander l’asile politique, je n’ai pas connu tout ce qui va avec. Moi je suis arrivé en France à l’âge de 16 ans et j’ai demandé à être reconnu comme mineur. Je ne suis pas du tout Souleymane. Mais il me ressemble un peu puisque c’est moi qui le joue. Je lui ai donné un peu de mon caractère, ma façon d’être.

La première partie de cette longue dernière scène est un mensonge. Souleymane récite ce qu’on lui a appris. Ça, je n’ai jamais eu à le faire. Mais lorsque l’agente lui demande de dire la vérité, il change de récit et raconte ce qu’il a vécu. À ce moment-là, en effet, c’est mon histoire. Boris Lojkine m’a demandé si j’accepterais de parler de moi à cet endroit du film, de parler de ma maman malade, d’une partie des choses que j’ai vécues. Je n’étais pas obligé de le faire. J’aurais pu dire non. J’ai accepté, je me suis engagé. J’ai donné mon histoire au film, à côté de celle de Souleymane, parmi toutes les histoires possibles de gens qui vivent sur cette Terre…

Je suis arrivé en France en 2017 et ma maman est décédée loin de moi en 2019.

C’était important pour moi de rendre Souleymane très attachant, pour que soit mise en lumière la vie de tous les sans-papiers en France. Le but de ce film, c’est de faire prendre conscience d’une vérité, celle de notre quotidien et de nos conditions de vie. Je pense qu’on commence à y arriver. Beaucoup de gens voient le film. Beaucoup sont touchés. On reçoit beaucoup de témoignages. Des gens m’écrivent sur Insta pour me dire qu’ils ont été très émus. Je n’arrive plus à tous les messages tellement j’en reçois.

J’ai déposé ma demande de titre de séjour le 10 octobre dernier. Si ma situation est débloquée, j’ai un contrat en CDI qui m’attend, en tant que mécanicien sur des camions poids lourds. J’aime beaucoup la mécanique. Ce que je souhaite le plus c’est de m’installer ici, de pouvoir exercer ce métier.

DELIVEROO DU MAL par Camille Bouthors

Un avis différent…Après le Vietnam Les Âmes errantes, le Sahara Hope et la Centrafrique Camille, Boris Lojkine poursuit sa quête de « l’autre » dans un nouveau monde chaotique et inhospitalier…Les rues de Paris, où s’affaire le peuple fantôme des travailleurs sans papiers. La dure réalité a un visage, celui de Souleymane (Abou Sangare) dont le film organise le martyre en règle pour captiver l’auditoire et éveiller les consciences, sans crainte du paradoxe idéologique. L’histoire de Souleymane, immigré guinéen, commence et se termine devant les bureaux de l’administration française où il vient raconter un gros mensonge dans l’espoir d’obtenir l’asile politique. Dans l’intervalle, un flashback retrace ses aventures avec le boulot de coursier illégal, les démêlés avec la police, les clients et les petits escrocs, les accidents de vélo, les coups de téléphone, les femmes laissées au pays, le centre d’accueil blafard qu’on rejoint à la nuit tombée, et le trac de l’entretien qui approche à grands pas. La promesse est celle d’une expérience immersive ultraréaliste soit une version léchée des enquêtes télévisuelles, avec caméra portée, acteurs amateurs et arrière-plans flous pour signifier le flux impersonnel de la grande ville qui ballotte le héros. Le ballottement caractérise en effet ce qu’on hésite à appeler la « trajectoire » de Souleymane. À le voir zigzaguer entre les voitures, on comprend tout de suite qu’il relève de cette catégorie de personnages auxquels le scénario interdira toujours de tracer leur route, suivant une loi de vraisemblance qui est la traduction cinématographique du déterminisme social. Quand Souleymane croit s’enfuir, il s’enfonce…Il peut pédaler tant qu’il veut, le monde aura toujours sur lui une longueur d’avance. La mécanique du thriller et celle du film social président indifféremment à l’enchaînement implacable des péripéties, manière de rappeler que la vie réelle, entendez celle des pauvres reste le meilleur réservoir de sensations fortes. Tout cela s’adresse avec un peu trop d’évidence à un profil type de spectateur…Blanc, citadin, bourgeois de préférence, usager compulsif ou occasionnel des applications de livraison à domicile, qui pourra se reconnaître parmi les clients de Souleymane. À ce spectateur qui n’est jamais qu’une abstraction, le film propose d’abord de jouer le jeu du dessillement par une inversion du point de vue avec le cadre rivé sur le personnage et le montage inintelligible de la géographie parisienne se chargent de signaliser cette plongée dans le contrechamp de notre « quotidien confortable », entr’aperçu par l’embrasure des portes où se glissent des visages ronchons…Le cinéaste s’autorise lui-même une espèce de caméo expiatoire, sous les traits d’un patron de restaurant peu amène. Nous voici, dirait-on, dans la peau de l’autre et face à nous-mêmes.

Ce basculement, est un leurre. Le spectateur n’est jamais « avec » le héros sur un pied d’égalité, puisqu’il le regarde se débattre comme un insecte pris au piège. Il ne s’agit pas de réfléchir la distance, puisque le film passe son temps à la désavouer en donnant l’illusion visuelle d’un écart comblé. La ruse de la caméra portée consiste simplement à transformer un regard en surplomb en regard « embarqué », comme si nous n’avions pas toujours déjà distancé le personnage. Aussi le récit s’achemine-t-il vers la restauration du champ-contrechamp, où chacun retrouvera la place qui lui est due…Le spectateur du côté de la République française, et le personnage de l’autre. C’est la séquence de l’entretien. Souleymane s’emmêle les pinceaux dans sa fausse histoire de militant persécuté, cherchant à embobiner une « officière de protection » dont la coiffure stricte et les yeux cernés suggèrent le caractère sévère mais juste. Percé à jour, il craque et finit par raconter la vérité, que je ne dévoilerai pas. Il nous suffit de savoir qu’elle est inspirée du passé de l’acteur principal, dont la caméra capture l’émotion sur un registre apparemment documentaire. De toute façon, le contenu du récit est beaucoup moins important que le fait de son émergence la longue série des épreuves physiques et morales imposées au personnage ne visait rien d’autre que cette parole extorquée, qui constitue probablement le terme idéal du vérisme lojkinien…L’autre racontant sa propre histoire, l’authenticité d’un corps coïncidant enfin avec celle du discours qu’il prononce, soit l’image du jeu disqualifié et l’avènement paradoxal d’un comédien qui fait preuve de grandes qualités d’équilibriste sur cette pente savonneuse. Voilà la vérité réaffirmée comme valeur cardinale, et enterrée la ligne de fuite qui donnait au film son beau point de départ et si un opprimé inventait une fiction pour se ressaisir de sa propre histoire ? De cette réelle idée de cinéma, Lojkine n’a presque rien gardé…Elle affleure seulement çà et là, quand il est question des difficultés de Souleymane à apprendre son texte. Il aurait fallu, pour la déployer, contredire l’opposition binaire de la vérité au mensonge qui verrouille le propos comme la forme. C’est aussi là que le film passe à côté de l’horizon politique qu’il contenait en puissance. Au spectateur invité à voir ce qu’il ne veut pas voir devait ainsi répondre, comme en contrepartie, le spectacle du personnage forcé à dire ce qu’il ne veut pas dire. Ce double programme débouche sur l’expérience de pensée moralo-judiciaire qui donne à la fin du film son caractère franchement déplaisant. Souleymane a menti, puis avoué. Mérite-t-il de rester en France ? Nous le public cible citoyen avions donc affaire à un film de procès déguisé…Ce qu’il fallait repérer, c’était l’énumération des circonstances atténuantes et des éléments à charge à verser au dossier Souleymane. Cette manière de faire exister un personnage sur le mode de la comparution et en vue d’une sentence est un phénomène de plus en plus fréquent dans le cinéma contemporain, dont quelques fictions judiciaires récentes ont exposé le modèle symbolique. Son application à l’univers du film social n’apprend pas grand-chose de neuf sur les sentiers tordus de la compassion.