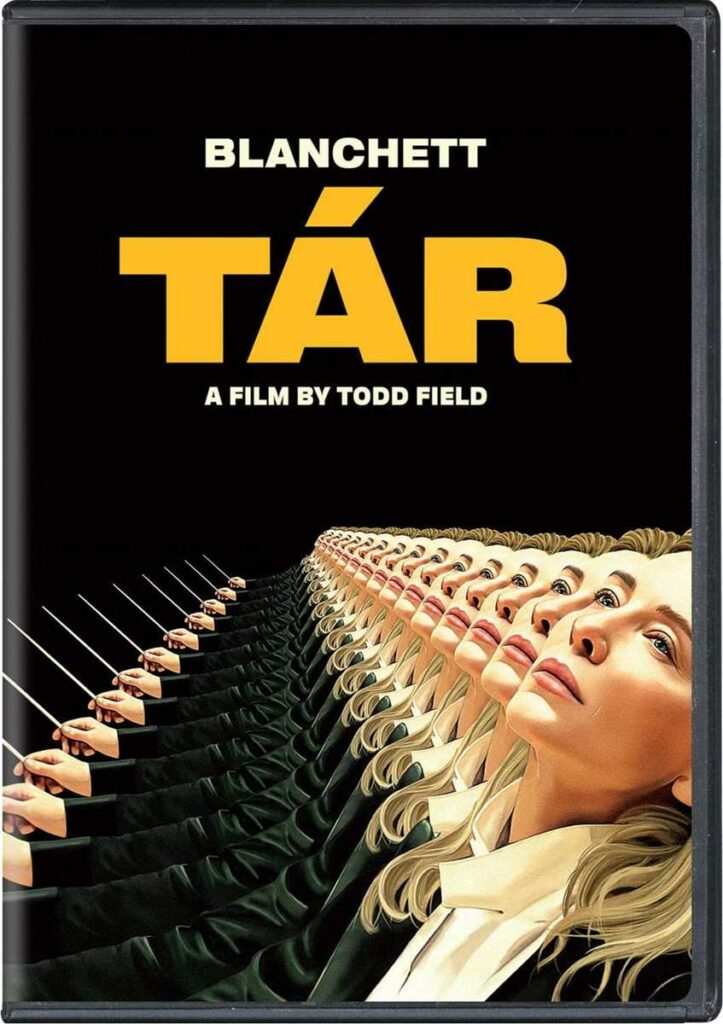

Seize années séparent Little children de Tár, troisième long-métrage du réalisateur californien Todd Field. Ce retour à la réalisation, en passant par le tapis rouge de la Mostra de Venise, est donc un cadeau presque inespéré. En 2h38, il démontre à quel point ce film est un projet abouti, somme de détails construits avec science pour accoucher d’un des grands moments de cette année de cinéma. Cate Blanchett est Lydia Tár, plus grande chef d’orchestre au monde, détentrice d’une galerie de prix plus prestigieux les uns que les autres. C’est par une interview dans une grande émission télévisuelle que commence le film, une discussion d’un haut niveau intellectuel où la maestro démontre toute l’étendue de ses connaissances mais aussi toute la finesse de sa pensée. Si cette introduction permet la présentation du personnage, c’est chaque scène qui va ajouter couche par couche un ensemble d’éléments qui va nous rendre intime cette femme dont on a bien du mal à se figurer qu’elle n’est pas réelle, mais bien une création de Todd Field.

Lydia a certes un passé, évidemment réécrit et présenté sous un jour choisi avec soin, mais également un présent on ne peut plus chargé. Il lui a été confié la direction de l’orchestre philharmonique de Berlin, sans doute l’un des plus prestigieux au monde, mais les activités de Tár ne s’arrêtent pas, se déployant partout où cela est possible pour lui permettre de rayonner à la hauteur de son hubris gigantesque. Si le portrait dessiné dans l’incipit était élogieux, détaillant une success story presque sans équivalent pour une femme dans sa profession, les fêlures apparaissent bien vite, dans les bords du cadre, jusqu’à l’envahir le temps de scènes qui sont presque des fugues fantastiques, témoins des accès de paranoïa de Lydia. L’aspect polissé des débuts vole en éclat dans une scène magnifique à Julliard, illustre école de musique new-yorkaise, où professeur de passage elle humilie un élève qui, au lieu de subir le châtiment de la super-star, se rebelle et quitte la salle. Cette courte scène de quelques minutes ne pourrait être que cela, une aparté comme une rupture de ton dans une hagiographie bien écrite, mais elle prend de l’ampleur quand elle s’inscrit dans un récit beaucoup plus critique vis à vis de son héroïne. L’effondrement de Lydia est provoqué par cet orgueil démesuré et par tous ces détails qui finissent par devenir des montagnes infranchissables. Le jeu politique inhérent à ce type de poste provoque tant de remous et d’aléas que la fin de cette carrière flamboyante est programmée très en amont de son dénouement. Lydia Tár est tel un train de nuit, qui jamais ne s’arrête pour continuer inlassablement son parcours à travers le monde, mais qui finit par perdre sa raison d’être faute de public et de légitimité. La virtuosité de la mise en scène de Todd Field est particulièrement sublime dans cette capacité à décrire tout un univers régi par ses propres règles et qui pourtant, en dernier lieu, s’effondre dans sa collision avec le monde réel par le biais d’un suicide.

L’auteur réussit un film d’une ampleur conséquente, gardant tout du long un équilibre parfait, sans que jamais la part fantastique ne prenne le pas sur le reste de l’histoire, créant une harmonie parfaite où rayonnent une foule de rôles secondaires où l’on retrouve une merveilleuse Nina Hoss et une Noémie Merlant convaincante en assistante se rêvant un destin à la hauteur de celui de son mentor. Tár est une surprise mais aussi une confirmation pour un auteur trop rare, qui réapparait avec fracas grâce à un film fort, plein d’émotions, avec un final des plus incroyables qui trotte longtemps dans l’esprit après la projection.

LES MASQUES DU MONSTRE par Alexandre Moussa

Le visage de Cate Blanchett constitue l’un des objets les plus fascinants du cinéma américain contemporain. Il ne s’agit pas d’un masque au sens où on l’entend habituellement, illisible car sans expression, mais plutôt d’une enveloppe semblable à celles de Fantômas dans la trilogie d’André Hunebelle, tantôt surface d’apparence organique, tantôt couche factice de latex posée maladroitement sur un crâne humain et susceptible d’être ôtée ou déchirée pour révéler une autre peau ou une nouvelle pellicule de plastique. Julian Rosefeldt avait tiré de cette élasticité en 2015 l’installation Manifesto, où l’actrice se glissait dans la peau de treize personnages. C’est cependant John Hillcoat, dans un très beau clip de Massive Attack, qui s’est sans doute le mieux saisi de l’énigme Blanchett, à travers une dissection numérique la faisant muter de l’écorchée d’anatomie au bloc de granite, puis à la modélisation infrarouge en caméra thermique. Étrange visage que celui de cette actrice, dont les traits singuliers des yeux en amande d’un bleu glacé perdus au milieu d’un visage où tout, pommettes rondes, nez imposant et bouche lippue, semble disproportionné lui permettent de passer en un clin d’œil de la beauté la plus saisissante à une extrême laideur. Ce visage ne serait cependant pas grand-chose sans les capacités dramatiques de Blanchett, qui a fait preuve au fil des années d’une souplesse de jeu, articulant un mélange d’obséquiosité fielleuse et de sophistication surannée dans Nightmare Alley, Carol, Benjamin Button avec des excès de nervosité plus immédiatement glaçants avec Blue Jasmine. Peut-être à cause de sa voix, profonde et solennelle, sa présence est en tout cas toujours dérangeante, lorsqu’elles ne sont pas cruelles, les belles dames puissantes qu’elle a souvent incarnées semblent toujours à deux doigts de devenir une source d’effroi. Pour toutes ces raisons, Blanchett occupe une place particulière sur l’échiquier du star-système mondialisé, quelque part entre l’affectation arty de Tilda Swinton et d’Isabelle Huppert et le professionnalisme plus sensible et appliqué d’actrices de composition traditionnelles, telles Kate Winslet ou Meryl Streep. Comme ces dernières, sa présence magnétique a souvent tendance à déborder les films parfois médiocres auxquelles elle associe son nom.

Tár, premier film de Todd Field après quinze ans de silence, n’est sans doute pas le chef-d’œuvre annoncé, mais reste un excellent Blanchett-movie, au sens où l’actrice y trouve un rôle à sa démesure, celui de Lydia Tár, compositrice et chef d’orchestre au sommet de sa carrière, rattrapée par un scandale #MeToo qui lui fera tout perdre. Tár a les mêmes qualités et défauts que le précédent long-métrage de Field, Little Children avec Kate Winslet, à une différence près. Si Little Children, satire mordante des suburbs s’inscrivait dans la mouvance d’un cinéma indépendant américain qu’on disait alors « taillé pour Sundance », Tár semble quant à lui se fondre dans le moule d’un cinéma d’auteur européen chic et toc hanté par le spectre fatigué de la modernité. Entre l’intégration d’images de smartphone, les conversations sentencieuses sur le monde contemporain et la figure de l’assistante personnelle, on a parfois le sentiment d’assister à un concerto d’Olivier Assayas en do majeur. Comme bon nombre de films du réalisateur de Sils Maria, Tár pêche curieusement à la fois par manque et par excès de mystère. Le film est rythmé par trois entrées en scène qui marquent chacune une étape du déclin inévitable de son héroïne, dispositif classique mais d’une efficacité assez redoutable. Field a la main plutôt heureuse dans sa prise en charge de l’ambivalence de son personnage, une femme de pouvoir qui, en grimpant les échelons de sa profession, est parvenue à se convaincre qu’elle s’était abstraite à la fois de son genre, de ses origines sociales et des conséquences de ses actes. Sourde aux questionnements politiques de l’époque et persuadée de pouvoir tirer profit de sa position en toute impunité comme les hommes qu’elle côtoie, Lydia Tár est indubitablement un monstre. Field, sans l’exonérer, cartographie néanmoins avec attention, voire empathie, le triple déni dévastateur s’exprimant à la surface du corps de Blanchett qui semble en permanence déployer une énergie surhumaine pour en garder le contrôle…Déni de ses actes, de leurs conséquences et, dans la dernière séquence, de sa déchéance. Le cinéaste trouve également un équilibre assez adroit dans son exploration des velléités de déconstruction de la génération Z, dont les bonnes intentions professées ne sont pas dénuées d’excès dogmatiques ou d’opportunisme comme Francesca, son assistante jouée par Noémie Merlant, ne dénoncera sa patronne que lorsqu’elle lui refusera une promotion. Lydia Tár a beau remporter la première manche de cette lutte générationnelle en humiliant publiquement l’un de ses jeunes élèves de Julliard qui refuse, par principe, de jouer du Bach, la seconde partie du film vient mettre en évidence le bien-fondé des objections de ses étudiants. La compositrice dégringole en effet à vitesse grand V les échelons qu’elle a semble-t-il péniblement réussi à gravir.

Si la structure du récit apparaît balisée, son caractère prévisible est néanmoins contrebalancé par la patiente description du milieu privilégié dans lequel évolue le personnage. Les longues séquences dialoguées, souvent filmées d’une traite, où les personnages pérorent dans des tours de force rhétoriques sont alternées avec des échanges plus prosaïques et tout autant révélateurs sur la gestion quotidienne de l’orchestre, avec ses conférences de presse, ses réunions administratives et ses déjeuners de courtoisie. Tout cela ne manque pas de complexité et, par moments, d’une certaine justesse, mais on se demande un peu pourquoi Field souhaite à tout prix redoubler les enjeux pourtant déjà très clairs de son scénario par des redondances explicatives. C’est le cas de la sous-intrigue vaseuse du recrutement d’une jeune violoncelliste, qui rend péniblement explicite ce qui était déjà suggéré ailleurs à travers les mentions énigmatiques à l’ancienne protégée de Tár et ses rapports ambigus avec son assistante Francesca. En exposant son héroïne au grand jour comme une prédatrice lubrique, quasi-cartoonesque dans l’expression éhontée de sa concupiscence, Field désamorce trop rapidement l’ambiguïté de sa figure centrale.

Pour conjurer la lourdeur occasionnelle de son scénario, le cinéaste tente, dès qu’il le peut, d’injecter par tous les moyens de l’étrangeté dans sa mise en scène. Les apparitions répétées en amorce d’une ancienne protégée dont Tár a brisé la carrière, anomalies au milieu de la captation neutre d’une routine parfaitement huilée, intriguent par leur statut indécidable, mettent-elles en scène l’obsession morbide d’une fan harceleuse ou sont-elles l’émanation prématurée de la culpabilité de Tár ? De tels petits accrocs dans les choix de cadrage parviennent un certain temps à intriguer car ils se heurtent à la surface étale de la photographie glacée de Florian Hoffmeister, donnant forme à l’envers nauséabond de l’image très lisse du personnage. Mais lorsque s’y ajoutent pêle-mêle hallucinations auditives, cauchemars intempestifs et interruptions répétées d’une voisine en situation de handicap, l’accumulation de bizarreries finit par paraître forcée et arbitraire. Dans les dernières séquences de Tár, Field cite explicitement plusieurs plans des Rendez-vous d’Anna de Chantal Akerman, clin d’œil qui l’expose à une comparaison pas très flatteuse tant la rigueur formelle caractéristique de la cinéaste belge est à l’opposé de cette dispersion tout en fausses surprises et effets de manche.

Au milieu de ce film inégal se dresse Cate Blanchett, qui fait ici le grand écart entre ses deux pôles expressifs de prédilection d’un côté l’extrême maîtrise du corps et la morgue sirupeuse, de l’autre le débordement incontrôlable et sidérant des affects. Cette tension donne lieu à des moments de terreur mémorables, toujours à deux doigts du comique quand elle harcèle une fillette à la sortie de l’école ou entonne à l’accordéon et d’une voix de putois une complainte grotesque pour décourager les locataires potentiels d’un appartement voisin. Il faut voir, enfin, son faciès hideusement déformé par la rage au moment où elle fait irruption sur la scène dont on l’a chassée, on dirait que la peau de son visage flotte au-dessus de son crâne et qu’elle va se décoller pour lui permettre d’arracher à dents nues la chair de son remplaçant. Pour des moments comme celui-là, sublimes et monstrueux, Blanchett n’aura pas volé son Oscar.

MAGISTERE AMER

Magistral. Le qualificatif s’impose facilement sous la plume des critiques et, pour une fois, son usage serait justifié si on voulait enfin se poser la question de savoir ce qu’il est censé signifier. Magistral, Tár l’est en effet et ce n’est pas forcément une qualité, on voudrait en discuter. Le magistère y est amer et l’amertume est un goudron qui, non seulement attire les plumes d’une critique dithyrambique, mais s’accorde également avec le nom de son héroïne, Tár, avant d’enliser un film dans l’aggloméré de ses intentions dont la distillation est autodestructive.

Si Tár est un film magistral, c’est qu’il a en effet pour problème celui du magistère et l’enfer qui en pave le tarmac, pour les autres quand il s’accomplit dans la dureté de ses manières, amer quant à soi-même. D’un côté, le magistère d’une cheffe d’orchestre au sommet de sa carrière avant la dégringolade fatale rejoint celui de son interprète, Cate Blanchett, dont la performance, incontestable, réitère qu’elle est une actrice majeure de son temps. De l’autre, le magistère qualifie l’exercice d’un film qui fait l’examen critique de son personnage, mais sans jamais apercevoir que ses manières chirurgicales pourraient également valoir contre lui-même. L’hyper-réalisme visé, avec le travail colossal abattu par Cate Blanchett et la documentation érudite d’un scénario écrit durant une période couvrant quinze années, est une machine de conviction motorisée, aussi rutilante et vrombissante que la Porsche 911 gris métallisé qu’elle conduit dans le centre-ville de Berlin. Une fois l’acclamation donnée au travail accompli, on devra bien reconnaître que l’on se retrouve en terrain connu et balisé avec la musique de Mahler ramenée à son usage strictement illustratif? avec un récit du type « rise and fall » qui est d’un moralisme consensuel car plus haute sera l’ascension, plus fracassante sera la chute avec un jeu sur le genre, gâché par une durée mal négociée. D’un côté, la cheffe d’orchestre aurait pu l’être de n’importe quelle autre discipline comme la cuisine, cela aurait été idem, ce qui compte étant que le film ait la valeur d’une page Wikipédia exhaustive. De l’autre, la femme de pouvoir est une statue inquiétante qui n’intéresse l’homme qui la filme qu’en étant déboulonnée. Le scénario est d’un classicisme hollywoodien déjà largement éprouvé dans un film de l’époque Pré-Code de Michael Curtiz, Female (1933).

Revenons à la question de la durée et du temps, explorée par Lydia Tár, cheffe d’orchestre multi-talents interviewée par le critique d’art Adam Gopnik dans son propre rôle, en distinguant la main gauche qui sculpte la musique de la main droite en maîtresse du temps. Le temps que Tár maîtrise avec un sens métronomique durant la première partie du film, avant d’en perdre en toute logique le contrôle dans la seconde, est le problème d’un horloger qui avance trop lentement pour décrire la mécanique du pouvoir, avant de se précipiter en allant trop vite quand il s’agit de la détraquer. La distension s’oppose au crescendo attendu. La distillation destructive exigée par le coaltar se retourne alors en purée de poix auto-destructive. Le goudronnage conduit à un macadam à une seule voie. En scellant pour la circonstance une alliance de fer entre La Pianiste de Michael Haneke et l’auteur du Pianiste, les noces prêtent à l’enflure de la cérémonie. Le jabot de la conviction n’ayant pas d’autre appétit que pour la victoire consistant à avaler goulûment les réticences du spectateur.

Sur les 160 minutes, le geste de Tár tient de l’anamorphose, étirant le trait à coup de longues séquences quand elles ne sont pas filmées en plan-séquence, afin d’épaissir les intervalles qui s’y cachent. Moyennant quoi, la distillation est dévoyée en délayage et le grotesque arrive, soit trop gros…Tár joue de l’accordéon pour emmerder ses voisins, soit trop tard…Monstre de maîtrise, Tár finit par lâcher prise et fait n’importe quoi et comment ne pas voir arriver ce qui aura toujours été déjà programmé ? Le trouble ne viendra assurément pas de ce côté-là. Il se manifesterait davantage sur le versant des disciplines qui donnent des résultats en obligeant à questionner la nécessité de leur brutalité. À cet égard, Tár est assez proche de Whiplash (2014) de Damien Chazelle, mais en envisageant son sujet par l’autre bout de la baguette. Le maître de musique n’est plus celui dont l’autoritarisme fasciste fait advenir le génie de l’élève, mais la maîtresse dont le pouvoir finit par lui être retiré alors qu’il témoigne, malgré ses abus, d’un génie musical authentique. Comme beaucoup de films d’auteur contemporains, ceux de Michael Haneke et Bruno Dumont en éclaireurs acclamés, Ruben Östlund et Michel Franco en suiveurs confirmés, le film de Todd Field a pour objet le magistère dont la vérité revient au surmoi dont l’injonction est un devoir, celui de jouir. Le maîtrise a le devoir des jouissances sadiques, mais le pouvoir qu’il requiert fait entendre aussi la petite voix des culpabilités masochistes. Le surmoi que l’on confond trop souvent avec la loi symbolique inverse ainsi la maxime kantienne « Tu peux, parce que tu dois ! » en en tirant sa maxime à elle, dégagée par Lacan et Zizek « Tu dois, parce que tu peux ! ». L’hyperacousie affectant la cheffe d’orchestre n’aura pas d’autre fonction. Mais son intolérance aux bruits qui parasitent son attention contamine un film pourtant sourd à la petite voix du démon qui lui souffle à l’oreille que l’on ne critique jamais le magistère de l’autre sans faire la critique du sien propre. De ce point de vue-là, Tár qui est un meilleur film que The Square (2017) de Ruben Östlund le rejoint cependant en partageant avec lui quelques fondamentaux. Le monde de la culture savante ou de l’art contemporain ont leurs atrocités affinitaires mais, les autoritarismes accompagnent structuralement des autorités qui n’en demeurent pas moins légitimes.

Dédier un film au surmoi postmoderne, qui est en effet aux commandes de la subjectivation actuelle, de Lydia Tár à Dominique Strauss-Kahn, ne peut être conduit par le surmoi, sinon c’est un mensonge, et d’un genre très pervers. Se pose la question de savoir si l’on devrait culpabiliser de trouver pareil film digne d’intérêt mais sans plus alors qu’on nous enjoint de rejoindre le jabot gonflé de l’acclamation, c’est comprendre comment travaille sur soi le surmoi dont l’impératif de jouir en culpabilisant est l’aiguillon d’une époque sans orientation. C’était aussi le sujet de l’horrible Shame (2011) de Steve McQueen, le devoir de jouir et son dolorisme. Dans le film de Todd Field, le surmoi s’affiche d’emblée, et avec la plus totale absence de vergogne, en réduisant le chant d’une chamane amazonienne au statut jivaro de musique d’attente sur fond noir illustrant le générique-début qui est en fait déjà celui de la fin. Voilà où se joue la légitimité de la caution de l’ethnomusicologie dont Tár est frottée en ayant pour résultat final son pastiche ironique, avec la cheffe d’orchestre déchue qui dirige une formation lors d’un ciné-concert pour convention de fans philippins de fantasy et de jeux vidéo. Le vert paradis amazonien est un fruit véreux pourri. Entre l’Amazonie et les Philippines, la jungle est farcie de crocodiles et si Lydia Tár en est un dévoré par ses pairs, le film a l’appétit féroce pour ceux qui, loin de New York ou de Berlin, n’ont pour seule mission que d’avérer que le monde est un fruit gâté, un purgatoire, avec un vestibule pour le paradis chamanique et un autre pour l’enfer de l’ironie. Les métamorphoses du surmoi sont les anamorphoses d’un impératif (jouis même si cela doit te faire mal) dont les injonctions, douloureuses mais nécessaires, sont un démon de l’enfer comme un ver dans l’oreille des génies.

Mais Tár a l’intelligence stratégique réelle de jeter un regard oblique sur l’enfer pavé de bonnes intentions de l’actuel. C’est après tout ainsi que le surmoi assure son salut à l’âge postmoderne, en montrant qu’il sait très bien ce qu’il fait, l’autocritique et la réflexivité neutralisant la critique elle-même. Par exemple le plan-séquence, magistral forcément, à l’occasion d’une masterclass donnée par la reine Lydia Tár à la prestigieuse Julliard School de New York. Son clou se plante dans la chair d’un étudiant coincé dans la peau d’un identitarisme culturel forcené. Tár a beau être sujette à une double « tare », femme et lesbienne, qui a rendu difficile son ascension professionnelle dans un milieu masculin et hétéro, elle ridiculise aisément l’étudiant en lui rappelant que la grandeur de la musique ne se mesure pas à la situation historique de ses compositeurs. Les réactionnaires applaudiront évidemment à l’étrillage d’un parangon de « wokisme » figurant l’étroitesse victimaire d’une gauche culturaliste qui, comme y insiste Slavoj Žižek, fait de la différence et sa reconnaissance ou de la diversité et sa tolérance des fétiches qui l’autorisent à laisser dormir le capital tranquille, le capital s’accommodant, par ailleurs, tout à fait de ce différentialisme. La question que l’on devra se poser est alors la suivante, si le génie de Bach ne saurait être relativisé ou amoindri par la personne historique qu’il aura été et les circonstances qui l’ont faite, cette opération est-elle valable aussi pour Tár ? Todd Field est malin en ayant choisi pour monstre de maîtrise qu’il soit une femme lesbienne. Ainsi, la question n’est pas celle du pouvoir des hommes mais du pouvoir tout court, qui s’exerce dans un mélange de féodalisme et de courtoisie dans le milieu chic de la grande musique, et dont les abus ne sont pas des exceptions mais, indifférents à l’appartenance de genre, les symptômes de son exercice courant. L’autre question est de savoir si la maîtrise et le génie ont la possibilité de ne pas être abusifs. Il suffit alors de repenser à la conversation qu’a Lydia Tár avec un ancien maître au sujet du chef d’orchestre allemand Wilhelm Furtwängler, dont les dernières performances ont eu lieu dans un petit cimetière communal qui vaut bien une convention pour fans philippins de jeux vidéo. Il suffit encore de la voir pleurer devant une VHS du temps de sa jeunesse quand elle admirait alors de loin son maître, Leonard Bernstein, pour être rassuré sur le fait que son venin caustique n’engage aucun cynisme à l’égard de la musique. Ce sont là quelques éléments de réponse, mais la meilleure d’entre toutes aura été donnée par le grand tour scénaristique accompli par le film de Todd Field, qui vaut comme une piqûre de rappel gracieusement offerte à tous les maîtres oublieux que leur point faible se cache dans leurs esclaves.

Après le chant rituel et chamanique amazonien, l’assistante de Tár la filme ensommeillée dans un avion, l’absence de réciprocité dans le regard autorisant le textotage de tous les sarcasmes. Tár qui porte un bandeau noir sur les yeux ne voit pas que le surmoi n’est pas sa seule propriété, en s’exerçant aussi dans la conscience de sa subordonnée jouée par Noémie Merlant. Le ressentiment des petits fera alors le reste en faisant un sort à la morgue des forts qui, aussi puissants soient-ils, ne sauraient se soustraire au tribunal de l’opinion et aux lynchages médiatiques facilités par la viralité des réseaux sociaux. L’assistante se venge de sa cheffe, moins parce qu’elle a poussé au suicide l’une de ses étudiantes que parce qu’elle en a tant avalé qu’elle croyait en tirer une récompense méritée. Les petits sont ainsi. Eux aussi sont des monstres de ressentiment et ils se vengent des monstres de maîtrise qui les dominent en les méprisant. Drôle de hasard, la compositrice de Tár, Hildur Guðnadóttir, est celle du Joker (2019) de Todd Phillips. Le monde se divise en deux catégories, les monstres de maîtrise qui sont des crocodiles et ceux du ressentiment qui sont des serpents. La rutilance vrombissante de la Porsche abrite un épais marigot.

Le macadam du surmoi a donc le bitume univoque même s’il se partage à deux voix, dominante et dominée. L’asphalte jungle de la grande musique dont la tradition remonte à Lully a donc pour pendant contemporain une autre asphalte jungle, celle des lynchages sur les réseaux sociaux. C’est l’ultime question du film, de quel côté, vraiment, se joue le génie ? mais on aura bien compris qu’elle est de pure rhétorique. Tár y aura de fait toujours déjà répondu et si Noémie Merlant se débrouille assez bien, la Porsche Cate Blanchett renverse tout sur son passage. Et puis, au fond, la chute de Tár hérite fidèlement de la tradition de Lully, mort après s’être blessé l’orteil avec le bâton de direction qui lui permettait alors de battre la mesure, emporté par la colère envers ses musiciens. Le magistère est amer non parce qu’il est autoritaire, mais parce qu’il n’y aurait pas d’alternative. Tár-atata aurait-on alors envie de dire. Comme Slavoj Žižek face à Matrix « I want a third pill ». Autrement dit, entre deux asphaltes jungles sinon rien, on prend la clé des champs, par exemple en revoyant Chronique d’Anna Magdalena Bach (1967) de Jean-Marie Straub et Danièle Huillet.