Poignant, vif, haletant, saisissant, une œuvre qui met les nerfs à vif et nous mets à rude épreuve devant tant de noirceur ! À voir absolument pour ses deux acteurs principaux, pour sa réalisation poursuperbe et aussi pour son sujet traité qui est nécessaire afin de ne pas oublier !

Paru en 2008, ZULU de Caryl Ferey a reçu sept prix littéraires dont le Grand prix littérature policière. Le roman propose une histoire sombre et des personnages incroyablement forts, avec une matière brute d’une qualité indéniable. Dans une Afrique du Sud encore hantée par l’apartheid, Brian et Ali, deux policiers pourchassent le meurtrier d’une jeune adolescente. Des Townships de Cape Town aux luxueuses villas du bord de mer, cette enquête est bien plus que ce qu’elle semble être…Histoire de deux flics, un noir et un blanc, que tout oppose mais qui sont pourtant liés par une véritable amitié. Tous deux se retrouvent à enquêter sur un affaire qui, en les contraignant à affronter leurs démons intérieurs, va bouleverser leurs vies passées et futures. Mais ce n’est pas pour autant un film « de flics » résolvant un meurtre. Bien plus profond, le film fait résonner en chacun de nous une question « Pouvons-nous pardonner ? » Tel un film conducteur, Zulu parle de la difficulté et de la nécessité de pardonner pour aller de l’avant.

L’Afrique de Sud et son apartheid n’est-elle pas le meilleur endroit pour traiter du sujet ? Tout comme Brian et Ali, le pays est un personnage à part entière qui cherche à avancer malgré le poids du passé. L’Afrique de Sud est filmé tout en contradictions. D’un côté nous avons ses paysages de carte postale et de l’autre, l’image sale de Cape Flats et son misérable quotidien. Tout ce que les touristes ne voient pas ou ne veulent pas voir. Que ce soit visuel ou scénaristique, Zulu est donc baigné en permanence d’une incroyable violence. Côté casting, c’est également fort, très fort. Si Forest Whitaker est parfait en force tranquille hantée par son douloureux passé, la surprise vient surtout d’Orlando Bloom. Oublions toutes les étiquettes collées à cet acteur. Violent, alcoolique, homme à femmes, divorcé avec un fils qui le considère comme un étranger…Autant dire que Orlando Bloom s’amuse à malmener son image de beau gosse. Et ça marche. Deux belles performances formant un duo fonctionnant à la perfection. Chose qui peut sembler paradoxale car si nous y regardons de plus près, Whitaker et Bloom n’ont que très peu de scènes ensemble. Mais voilà, il se dégage des deux acteurs une osmose qui en fait un film humainement authentique. Baignant dans l’héritage de l’apartheid, Zulu est extrêmement violent. Bien plus qu’un simple thriller, c’est un drame social, un film de fantômes qui offre la plus belle des courses poursuite, poignante et douloureuse, comme son film. Il se distingue aussi par la nationalité de son réalisateur…

J’ai longtemps hésité, j’ai dit aux producteurs que j’avais des doutes sur ma légitimité, et puis, après avoir passé du temps là-bas, je me suis rendu compte que le fait d’être un Blanc étranger venu de France me donnait beaucoup de liberté pour aborder les non-dits de la société sud-africaine. Jérôme Salle

Pays hanté par ses démons. Un polar magistral !

Avant le film, il y a le roman, signé du Français Caryl Férey et publié en 2008 dans la «Noire» de Gallimard. L’écrivain globe-trotteur a trouvé une méthode qui lui réussit: poser ses valises dans un pays, s’accouder au bar et tendre l’oreille. Et Cape Town, comme source d’inspiration, n’a pas grand-chose à envier au Los Angeles des années 1940. L’Afrique du Sud, quand on écrit des romans noirs, c’est du pain bénit ! Si vous allez au Liechtenstein, à part mettre le feu aux banques, vous ne trouverez pas grand-chose à faire ! La scène de la plage si terrifiante, illustre à merveille la terre de contrastes qu’est l’Afrique du Sud. Dans un paysage de carte postale, la violence déferle comme une vague mortelle. Certains townships font partie de circuits touristiques, mais nous avons pu tourner à Cape Flats, un quartier tenu par les trafiquants de drogue. Mon chauffeur était le neveu d’un chef de gang, et on a négocié pour y entrer avec nos caméras. La tension visible à l’écran se trouvait sur le tournage, les filles de l’équipe ne s’éloignaient pas du plateau…Forest Whitaker, déjà familier de l’Afrique grâce à son interprétation du dictateur ougandais Idi Amin Dada dans Le Dernier Roi d’Écosse, s’affirme un peu plus comme le grand acteur afro-américain de la conscience noire. Quant à Bloom, lassé de jouer les elfes et les pirates de pacotille, il s’avère crédible en flic imbibé d’alcool, cousin afrikaner du Mel Gibson de L’Arme fatale. Et renoue au passage avec son histoire familiale, puisque son père adoptif était un journaliste et écrivain militant antiapartheid exilé en Angleterre.

Remords…Pardon…Violence…

Zulu traite de l’apartheid et du fameux et abject et surtout épouvantable projet coast. Pour ceux qui l’ignorent le projet Coast fut un plan de création d’armes bactériologiques chimiques créé par les services secrets de l’Afrique du Sud blanche à l’époque dirigée par Wouter Basson (surnommé le docteur la Mort) ayant pour tache de contrôler la population noire en créant un composé chimique ne tuant que ceux de couleur noire ou les stérilisants. Ce programme fut maintenu près de 12 ans de 1981 à 1993 et plus de 200 personnes noires furent tuées pendant les tests durant l’apartheid. Ce programme finit par être révélé au grand jour et il est juste incroyablement monstrueux de ce dire que la plupart des responsables de cette abomination ont été acquittés, même Wouter Basson le fut en 2002 et il avait même encore le droit d’exercer son métier de Docteur et il aura fallu attendre 11 ans (soit en 2013) pour qu’il soit finalement condamné. UNE HONTE !

C’est donc de cela que traite le film Zulu, au cours d’une investigation passionnante et pleine de rebondissements d’une intensité dure et avec beaucoup de sensibilité poignante. La réalisation du cinéaste ainsi que sa mise en scène sont très nerveuse et direct, les images sont du début à la fin d’une force incroyable. Les scènes d’action sont filmées au plus prêt caméra à l’épaule pour plus de réalisme et il est vrai que cela ajoute beaucoup plus de crédit et de tension à cette fulgurance déjà palpable. Des images fortes et d’une violence assez marquant dans des décors traitant avec beaucoup d’ingéniosité la désolation de ce monde. Ce long métrage est violent mais ne tombe pas une fois dans la gratuité au contraire ces séquences sont à la hauteur des thèmes impactant évoqués et de la cruauté et l’insensibilité réaliste de l’Afrique du sud sur fond de discrimination des noirs. À la fois glaçant et viscéral, comme un coup de poing à l’estomac, ce bilan calamiteux et alarmant d’une Afrique du Sud en miettes après l’abrogation de l’apartheid fait froid dans le dos. C’est dans cette ambiance terrible et dangereuse que nous immerge Zulu dans un thriller haletant beaucoup de surprises à la technicité hors pair dans décors assez chaotique. On assiste à la vision de deux flics totalement désabusés, incarnés par Orlando Bloom et Forest Whitaker qui sont émouvants de justesse et implacable aux traumatismes forts qui essaient de remettre en ordre tant bien que mal ce qui reste d’une société détruite par les sévices de l’absurdité humaine. Poignant, vif, haletant, saisissant, une œuvre qui met les nerfs à vif et nous mets à rude épreuve devant tant de noirceur !

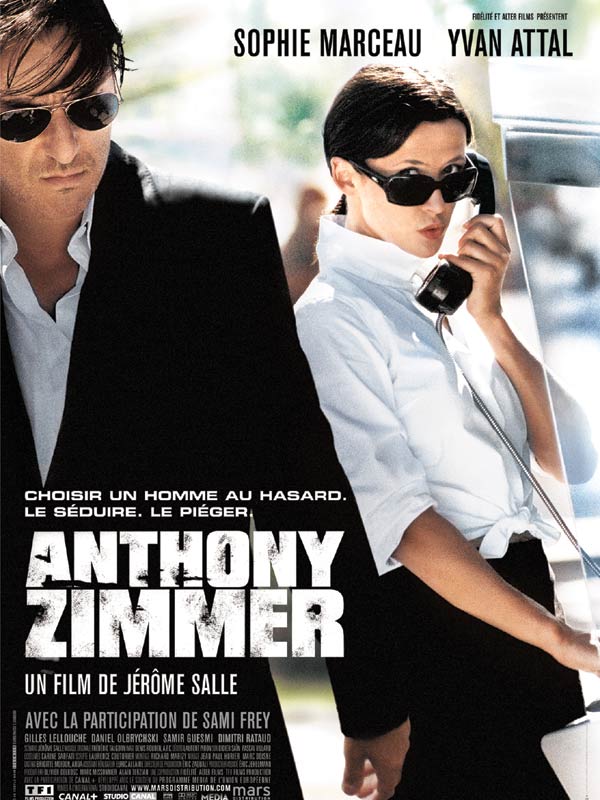

Sa filmographie est courte. Après Anthony Zimmer (2005) et les deux Largo Winch (2008 et 2011), Zulu (2013) est son quatrième film. Metteur en scène réputé, doué et résolument porté vers l’étranger avec un retour vers la France en 2016 avec l’Odyssée qui parle de la vie du commandant Cousteau.

Rencontre avec un expatrié permanent.

Comment est née l’idée d’adapter au cinéma le roman ZULU de Caryl Férey ? j’ai lu le roman après le tournage de Largo Winch II et je l’ai trouvé formidable. Cela faisait longtemps que je n’avais pas lu un polar français qui avait cette puissance-là. L’intrigue et la thématique étaient fortes, les personnages très intéressants. Les droits étaient déjà achetés par des producteurs français. J’ai pris contact avec eux car j’étais persuadé qu’il y avait un bon film à faire.

Zulu est donc un film français ? C’est un film sud-africain, produit et réalisé par des Français. Les producteurs voulaient d’ailleurs totalement franciser l’histoire. Alors que mon idée était plutôt de conserver l’Afrique du Sud comme personnage principal, et de faire le film en anglais. Mais à partir du moment où je recherchais la vérité, cela impliquait qu’il fallait traiter la société sud-africaine en tant que telle. J’ai passé du temps sur place, avec le scénariste. J’ai rencontré des gens de différents milieux. Je me suis aperçu que d’être étranger dans ce pays où le passé est omniprésent me donnait une forme de virginité qui simplifiait mes rapports avec le pays. Si je n’avais pas la légitimité d’être sud-africain, j’avais au moins l’intérêt d’être un observateur neutre. Et je pouvais être plus libre dans mes propos qu’un Sud-Africain.

Quelle idée vous faisiez-vous de l’Afrique du Sud ? Je ne connaissais pas ce pays, mis à part son histoire car j’aime beaucoup la politique internationale et je lis souvent. Je devais donc m’imprégner de l’endroit. Et finalement j’y ai vécu près d’un an au total. De manière espacée. J’ai fait six mois d’affilée, et plusieurs allers-retours avant et après le tournage.

Ce pays était-il conforme à vos attentes ? Je n’ai pas de préjugés. Donc je n’ai pas eu de surprises. Je ne me projette pas sur les choses que je ne connais pas. Ce qui m’a frappé, c’est la beauté des paysages, le pays est splendide. Et la complexité sociale du pays aussi. J’ai mis du temps à appréhender ce qu’était la société sud-africaine. Il y a des cultures différentes, des langues différentes. Mais, finalement, décoder tout cela était passionnant.

Comment s’est déroulée la collaboration avec les équipes locales ? Tout a été très simple. Nous étions cinq Français en tout, ma garde rapprochée en quelque sorte. Nous avons l’habitude de voyager ensemble et nous savons travailler avec des équipes différentes. Et puis, sur place, il y avait un producteur exécutif qui était français, qui vit là-bas depuis dix ans. Il nous a aidé à bien appréhender le pays. Et ce qui est étonnant est que lorsque je suis retourné en Afrique du Sud après le tournage pour faire les post-synchro, je me sentais chez moi. J’ai tellement vécu de choses fortes. Cela m’arrive parfois, comme à New York pour des raisons privées ou Hong Kong où j’ai tourné Largo Winch. A Hanoï. À Paris aussi.

D’où vient votre goût pour le voyage « permanent » ? Depuis mes 20 ans, je suis à Paris. Mais avant, j’avais vécu en Suisse, en Angleterre et en Allemagne, soit la moitié de mes 20 premières années. Je sais ce que c’est d’être Français à l’étranger, en tout cas en tant qu’enfant. Bizarrement, on se sent presque plus Français quand on est là-bas qu’en France. Gamin, je me souviens des matches de foot, la Marseillaise me touchait davantage du fait que je vivais à l’étranger. Et puis lorsque vous êtes dans un autre pays, l’image du Français est beaucoup plus présente. Vous êtes le Français, c’est votre identité et parfois vous subissez des attaques sur cette identité, surtout quand vous êtes enfant. Du coup, cela la renforce.

Peut-on parler vous comme un étant réalisateur voyageur ? Exactement. Cela s’est fait comme naturellement, au coup par coup. Au bout de quatre films, je me rends compte que je tourne beaucoup à l’étranger, alors que je ne suis pas touriste dans l’âme. Mais je dois être né expatrié en fait ! J’aime être ailleurs, filmé des ailleurs. J’aurais du mal à filmer des décors qui sont mon quotidien. J’ai besoin d’exceptionnel, de me faire peur, de me mettre en danger. Le fait de partir loin, en équipe, m’excite. Il me faut ça car j’écris le scénario et j’imagine tout ce qu’il peut se passer. Cela prend deux ans et demi à chaque fois. Donc j’ai besoin d’une motivation forte pour le faire.

Cela vous a mené au Festival de Cannes, en tant que film de clôture. Comment avez-vous vécu ce moment, intérieurement ? Mon premier sentiment est la fierté. Je remercie Thierry Frémaux qui regarde les films sans préjugés. C’est rare d’aller à Cannes avec ce genre de film, même hors compétition. J’ai également ressenti de la peur car nous savons que l’on peut se faire détruire là-bas. À Cannes, vous êtes un pion qui va servir la machine médiatique. Impossible de savoir comment l’on va se faire bouffer. Mais j’étais avec Forest et Orlando, dans la grande salle. Le public a aimé. Ça restera pour la vie.

Orlando Bloom, pourquoi l’avoir choisi ? J’avais une liste d’acteurs sans lui. Mon agent m’a parlé de lui. J’estimais qu’il ne correspondait pas à ce que je cherchais. Je l’ai rencontré car cela pouvait être intéressant de prendre tout le monde à contre-pied. Brian son personnage, est un classique du polar. Nous nous sommes vus à Paris, j’ai trouvé sa lecture du scénario très intelligente. Il est lumineux, positif, totalement le contraire de Brian et ça m’a plu. Le personnage serait moins monochrome. Prendre un acteur qui est très loin du personnage qu’il doit interpréter donne plus d’épaisseur.

Et pour la légende Forest Whitaker ? Les producteurs avaient parlé du film à Djimon Hounsou bien avant que j’arrive sur le projet mais qui voulait repousser le tournage. Je n’ai alors aucune idée de son « remplaçant ». Je suis en Afrique du Sud, en repérages, il est minuit, je dors mal. À 3h du matin, je reçois un mail de l’agent de Forest qui me dit que le film lui plaît et qu’il sera libre aux dates prévues. J’ai donc rappelé l’agent et cela s’est fait rapidement. C’est le bon côté des Américains, ils sont réactifs.

Dans Zulu, vous passez outre la difficulté d’intégrer la beauté des paysages à l’intrigue du film. De quelles manières ? Dans Anthony Zimmer, il fallait jouer avec les clichés du cinéma, les apparences, la Côte d’Azur, Hitchcock ? Les décors servaient là le sens « méfiez-vous des apparences ». Sur Largo Winch, les décors sont exotiques, comme dans un rêve d’enfants, comme dans les films de Philippe de Broca. Il y avait là moins de souci de véracité, c’est un monde de cinéma fantasmé. Ici, dans Zulu, il fallait une véracité. Il y a des très beaux décors mais ils sont aussi très durs. Ça ressemble à l’Afrique du Sud : une très grande violence avec une nature sublime. Comme la scène au Parc Kirstenbosch. C’est l’un des plus beaux parcs botaniques que je connaisse, avec un cadavre au milieu des fleurs ? Il fallait rester fidèle à ce que ce pays pouvait dégager en sensations.

Qu’avez-vous pensé de la version américaine de votre film Anthony Zimmer sortie en 2010 avec Johnny Depp et Angelina Jolie ? C’est la preuve que l’on peut avoir des gens de grands talents au casting et rater son film. J’ai beaucoup d’admiration pour Florian Henckel qui a fait La vie des Autres, pour Johnny Depp et Angelina Jolie, mais ça ne suffit pas. On m’a informé qu’Angelina Jolie voulait faire le film, et qu’elle désirait un réalisateur européen. On m’a demandé si je voulais me mettre sur les rangs, j’ai dit non. Je préparais un film et puis j’avais fait ce que j’avais à faire sur ce film. Et puis rien ne dit que j’aurais été pris, aux Etats-Unis, vous savez, c’est comme un appel d’offres pour réaliser un film ! J’ai rencontré Florian, j’ai mangé chez lui, il est intelligent et brillant. Mais le cinéma n’a pas de recette. C’est pour cela que lorsque ça marche, c’est magique.