Surpris par un contre-torpilleur britannique, le sous-marin U-96 tente une plongée à plus de deux cents mètres afin d’échapper aux grenades sous-marines de son assaillant « C’est maintenant que tout devient psychologique », commente le capitaine Heinrich Lehmann-Willenbrock avant d’entamer la descente dans les abysses. Cette petite phrase, marmonnée entre des dents crispées parmi des visages compressés par l’Atlantique et les Britanniques, contient à elle seule tout le projet du film monumental de Wolfgang Petersen, Le Bateau. Ce drame historique au cœur d’un sous-marin allemand de la Seconde Guerre mondiale pose en effet des questions cruciales pour « l’esth-éthique » du huis clos. Comment filmer le psychologique depuis un point de vue extérieur ? Comment intégrer une perception particulière de l’espace et du temps alors que le spectateur, lui, n’est pas en situation de huis clos ? Face à ce problème de perceptions décalées, Le Bateau propose de vivre une expérience de vie qui passe par l’ensemble de la machine cinématographique. Une véritable plongée dans l’âme humaine au travers d’une artificialisation de la perception.

Plongée dans l’âme humaine…

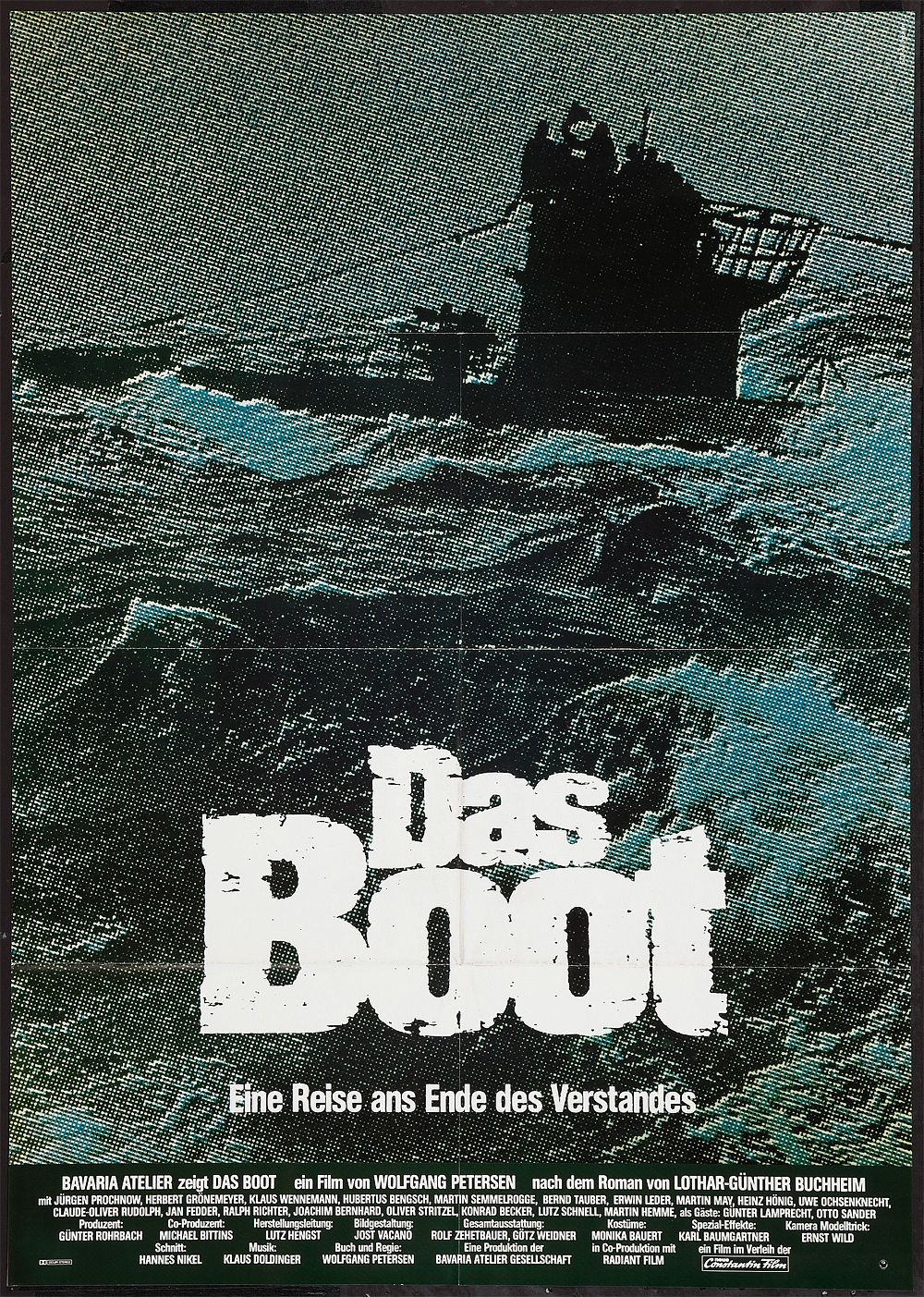

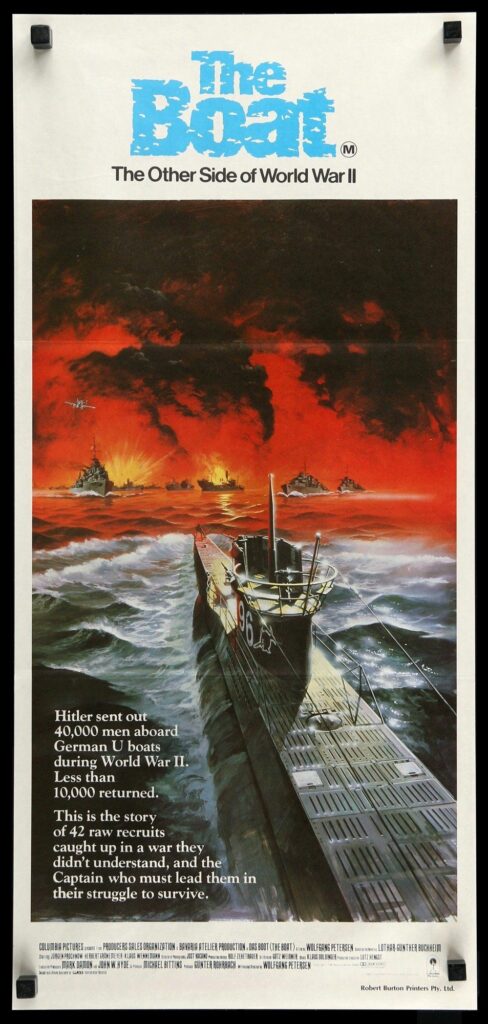

L’histoire se fait en effet par versions successives…Un long métrage de 150 minutes qui sort en 1981, et obtient un grand succès en Europe et aux États-Unis, avec six nominations aux Oscars. À la suite de ce succès, la BBC décline, entre 1984 et 1985, le long métrage en une série de trois épisodes de 100 minutes chacun, ajoutant au film originel de nombreuses scènes coupées au montage. Succès la encore, qui pousse, en 1988, à une nouvelle série de six épisodes de 50 minutes. Enfin, en 1997, Petersen supervise la version director’s cut, longue de 209 minutes et restaurée à l’occasion, qui intègre les séquences d’action de la première version et des scènes plus psychologiques tirées des mini-séries. Bien sûr, 3h29 de cinéma ne correspondent en rien aux longs mois passés par les sous-mariniers au beau milieu de l’Atlantique. Mais une superproduction aussi longue est à noter, spécialement quand elle a été l’enjeu d’adaptations majeures. Il semble bel et bien que les versions successives aient tenté de créer un univers propre au U-boat, dans lequel le spectateur puisse s’immerger et prendre la température de l’atmosphère humaine y régnant. La volonté de faire coïncider les temporalités des personnages et des spectateurs se sent particulièrement lors des séquences d’action. Petersen ne choisit jamais de les diffracter en une série de plans courts et expressifs. Au contraire, il met en scène des séquences fleuves, parfois longues de plus de vingt minutes, qui intègrent tous les plans de la vie à bord avec l’attente, la peur, l’excitation, la fatigue qui se lisent sur les visages, et parmi tout ceci, des plans très courts, les flashs verts et jaunes des grenades qui explosent contre la paroi du navire. Peu d’ellipses. Les plans longs, qui alternent entre gros plans sur des visages marqués par la guerre et plans larges sur l’équipage tendu, créent une perception au long cours de l’évènement, d’autant que les secousses des explosions chamboulent le cadre et lui confèrent son expressivité. D’un point de vue phénoménologique, le spectateur a l’impression de vivre à l’intérieur du sous-marin.

Ce rapprochement des deux temporalités s’inscrit dans le projet d’intégrer le spectateur au monde particulier de ce huis clos. Si le cinéma échoue à être dans les sous-mariniers, il excelle quand il s’agit d’être avec eux. Pareil sentiment de présence naît d’une mise en scène qui s’approche par endroits du documentaire, ou tout au moins d’un docu-fiction ambitieux. Aussi impressionnantes et cruciales soient-elles, les séquences de combat restent rares. L’essentiel du film se passe en dîners, en chansons, en attentes et en faux espoirs de bataille. Le dîner entre officiers constitue presque le leitmotiv…Filmé le plus souvent dans un angle exigu de la petite salle à manger, de manière à diviser la table entre les proches du capitaine et les nouveaux venus, pour débattre de la vie à bord, de la vie à terre, des projets à venir et des conflits avec la hiérarchie, loin du champ de bataille. A force de partager leur quotidien, on comprend que les sous-mariniers forment un monde à part entière, loin de la caricature des soldats nazis faite dans de nombreux films de guerre. Excepté le premier lieutenant, tout acquis à la propagande du régime, le U-96 se moque ouvertement des discours de Goebbels et préfère couvrir ses sornettes en entamant « It’s a Long Way to Tipperary », chanson britannique de la Première Guerre mondiale dont les thématiques touchent tous les soldats dans leur désir de « revenir à la maison ». Autarcique et étouffant, ce monde en huis clos constitue somme toute leur seul refuge, le seul endroit où l’équipage peut exister librement. Double paradoxe, les sous-mariniers ne vivent que dans l’étau de la guerre, fantasmant entre chaque bataille les fêtes débridées ayant eu lieu la veille de leur départ et qu’ils espèrent retrouver à Noël et dans le même temps, ils craignent terriblement le monde extérieur à leur antre d’acier. La séquence finale et son fatal coup du sort donnera raison à leur peur instinctive de sortir du terrier.

Pour essayer de transcrire à l’écran l’angoisse du dehors qui étreint l’équipage, Le Bateau multiplie les effets d’altération de la perception. À l’image des marins, le spectateur n’a de l’extérieur qu’une vision tronquée. Que ce soient à travers le cadre d’un périscope, le silence à l’écoute des sonars britanniques, les plans serrés sur l’opérateur sonar, toute perception sensible passe par l’intermédiaire de filtres optiques et visuels. Placée la plupart du temps à l’intérieur du sous-marin, la caméra révèle à quel point l’équipage est dépendant de son arsenal technologique. Existence paradoxale, la technique fait la force et la faiblesse de ces hommes. À force d’être artificialisé par ces intermédiaires, l’extérieur vire au fantasme. Le premier plan donne toute sa tonalité fantastique, dans un cadre vert scandé par les bruits de l’océan, apparaît lentement une forme noire, se révélant progressivement être la masse énorme du sous-marin. On croirait voir le mythique Hollandais volant, ce navire pirate dont l’équipage serait mort-vivant. Un peu comme celui du U-96. Quant aux rares plans en extérieur, ils confirment la peur des marins. Des grenades explosent non loin de la paroi du navire, ou bien le puissant Atlantique redouble de vagues et de tempêtes, comme s’il désirait briser le monstre d’acier qui ose le défier. Fragmentaire, invisible et inaudible, la réalité extérieure se trouve ressaisie et investie par le fantasme des gens de l’intérieur. Une position bien proche de celle des spectateurs de cinéma, à bien y réfléchir. Comme si le huis clos, par son jeu entre le visible et l’invisible, le caché et le montré, découvrait les fondements de l’expérience existentielle au cinéma.

L’HOMME D’UN SEUL FILM

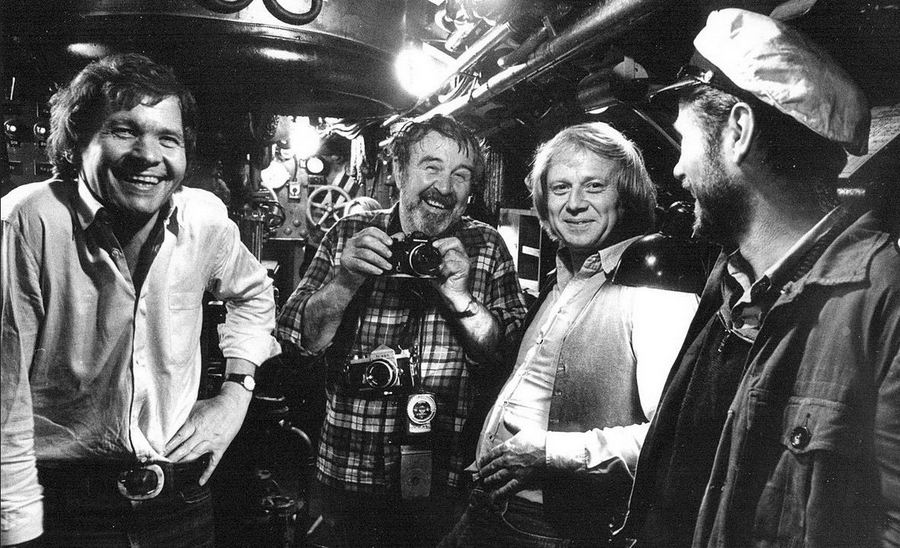

Il fut l’un des plus brillants représentants du « nouveau cinéma allemand », ce courant cinématographique né dans l’Allemagne de l’Ouest des années 1960-1970, dont faisaient également partie Wim Wenders, Volker Schlöndorff, Werner Herzog, Margarethe von Trotta, ou Rainer Werner Fassbinder. Il aime le cinéma à grand spectacle, les situations extrêmes au cœur desquelles il peut observer à son aise les comportements humains dans leur vérité. Das Boot est son troisième film, durant les 35 années qui vont suivre il va réaliser pour Hollywood 9 films tous à grand spectacle et sur commande. Né le 14 mars 1941 dans la ville portuaire d’Emden, dans le nord de l’Allemagne en Basse-Saxe, Wolfgang Petersen était fasciné par l’océan depuis l’enfance. C’était l’un de ses champs d’investigation cinématographiques préférés…Enfant, je restais de longues heures à regarder l’océan. Je rêvais de voyage, de liberté. J’étais fasciné par ses couleurs et terrifié par ses humeurs changeantes. Son côté paisible pouvait se transformer très vite en monstre furieux et dévastateur. À présent, je vis à Brentwood, près de Santa Monica, et j’admire le Pacifique de ma fenêtre.

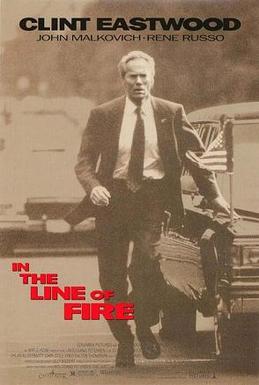

C’est avec un long- métrage maritime qu’il se fait réellement connaître à l’international. Il a alors 40 ans et possède déjà une carrière de cinéaste en Allemagne. Après avoir réalisé quelques téléfilms et trois films, notamment La Conséquence, biographie filmée de l’écrivain Alexander Ziegler (1977), il réalise Das Boot, une œuvre forte de plus de trois heures considéré comme le « film plus cher de l’histoire du cinéma allemand », Das Boot raconte les pérégrinations d’un sous-marin allemand et de son équipage pendant la Seconde Guerre mondiale. L’action se déroule presque intégralement à l’intérieur du sous-marin. Nommé six fois aux Oscars, le long-métrage décroche celui du meilleur film étranger et lui ouvre ainsi les portes de Hollywood. En 1984, Petersen signe son premier film en anglais, L’Histoire sans fin, adaptation d’un best-seller de littérature de jeunesse contant les aventures d’un garçon rêveur qui se trouve propulsé au cœur d’un livre magique. Le film est un tel triomphe qu’il aura deux suites. Hollywood lui fait dorénavant les yeux doux. Les plus grandes stars veulent tourner avec lui. En 1985, sort Enemy, un film de science-fiction avec Dennis Quaid. En 1993, Petersen tourne un excellent thriller politique avec Clint Eastwood et John Malkovich, Dans la ligne de mire, sur une bande originale signée Ennio Morricone. Son autre grand thriller s’intitule Air Force One (1997) avec Gary Oldman, Glenn Close et Harrison Ford en président des États-Unis pris en otage par un groupe de terroristes dans l’avion présidentiel. Le film est un succès et récolte 315 millions de dollars au box-office mondial. Les films catastrophes attirent Petersen. En 1995, il met en scène Alerte ! avec Dustin Hoffman, une histoire visionnaire sur un virus mortel introduit en Californie par un singe importé du Zaïre, qui menace le continent américain. Suivront En pleine tempête (2000), avec George Clooney et Mark Wahlberg, où le cinéaste allemand renoue avec sa passion pour l’océan en furie. Et Poseidon (2006) remake de facture classique de L’Aventure du Poséidon, de Ronald Neame. Entre-temps, il s’essaie au péplum avec Troie (2004) mettant en vedette le jeune Brad Pitt. Son dernier film, sorti en 2016, Braquage à l’allemande sera aussi un remake, mais cette fois, c’est une transposition de son propre téléfilm allemand sorti en 1976. Il semble que pour Petersen, la boucle soit bouclée. Car il était spécialement retourné en Allemagne pour réaliser ce sympathique petit film de gangsters en forme de comédie douce-amère.