Peu de critiques défendirent Lolita à sa sortie, en 1962. Les puritains y virent un affront à leur vertu tandis que les lecteurs de Nabokov hurlèrent à la trahison, le film ne restituant à leurs yeux qu’une version édulcorée de l’atmosphère troublante du roman l’écrivain avait participé à l’écriture du scénario mais Kubrick, malgré toutes les précautions prises en amont, dû se plier à la censure et couper de nombreuses scènes…S’imaginer qu’une adaptation au cinéma de Lolita était nécessaire ou possible, c’était faire preuve de stupidité et de vanité. Enfin, tous ou presque déplorèrent la trop grande maturité de l’actrice principale, Sue Lyon, oubliant combien il était commun à l’époque de voir des adolescentes se vêtir, se maquiller et se coiffer comme des adultes. Michel Ciment, lui est convaincu que…Lolita est un film incompris, un tournant décisif pour Kubrick, une des clés de son univers intérieur. On l’a compris, comparer le film de Kubrick au délicieux roman de Nabokov n’aurait que peu d’intérêt, tant la censure faussa les règles du jeu de l’adaptation cinématographique. En revanche, il est crucial de comprendre comment, malgré toutes les contraintes qui s’imposèrent à lui, le réalisateur parvint à instaurer une atmosphère troublante sans qu’aucun fait moralement répréhensible ne soit jamais montré à l’écran…Lolita n’est pas une nymphette, mais le climat équivoque du livre demeure, créant une impression d’autant plus étrange qu’elle semble sans raison, résume Michel Ciment.

DOULEURS…SENSUEL…BEAU…

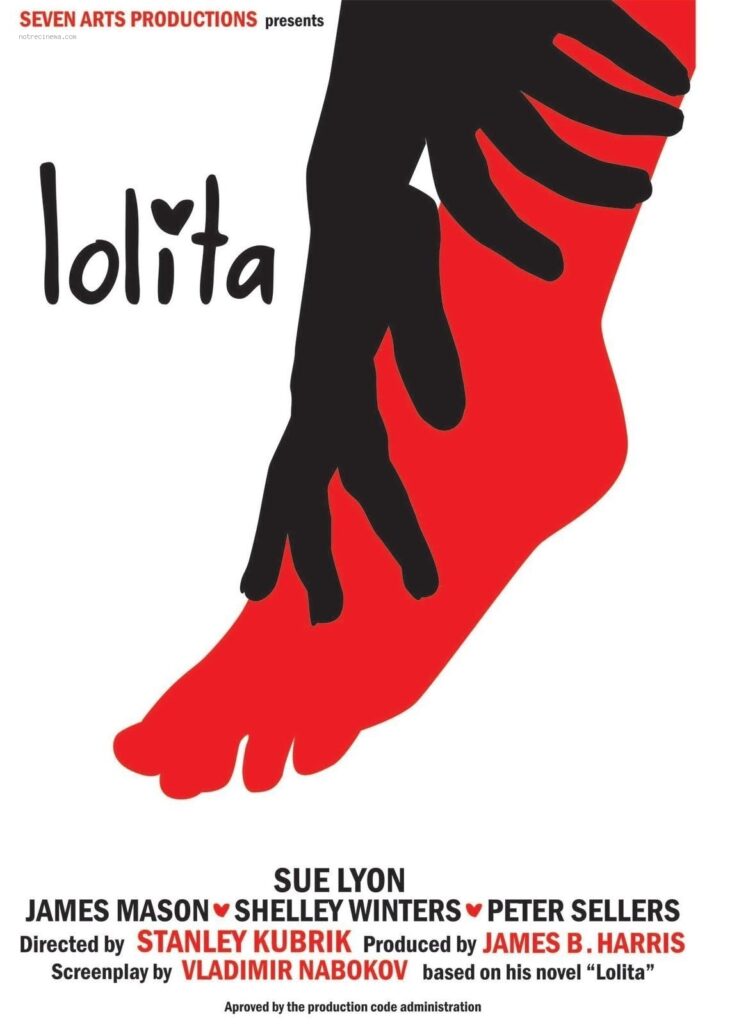

Avant Lolita, Kubrick s’était déjà essayé au film noir Le baiser du tueur, L’Ultime razzia, au film de guerre Les Sentiers de la gloire et au péplum Spartacus. Lolita ne s’inscrit lui dans aucun genre prédéfini. Dès le générique en effet, le cinéaste entraîne le spectateur sur une fausse piste. Cadrée en gros plan, une main masculine recouvre de vernis les ongles d’un pied féminin délicat. On découvrira par la suite l’identité de l’homme Humbert Humbert (James Mason) et de la (très) jeune fille, Dolorès Haze, « Lolita » (Sue Lyon), sa « fille adoptive ». Intimes et sensuelles, les images suggèrent une relation physique teintée de fétichisme. Il n’en sera rien. La scène d’ouverture nous amène d’ailleurs sur une toute autre voie. Le temps est brumeux, le fond musical inquiétant et la caméra, qui suit une voiture à distance, évoque d’emblée les codes du film policier. Humbert débarque dans le manoir bordélique d’un certain Quilty (Peter Sellers), visiblement dans un état second. « Vous m’avez volé Lolita », accuse Humbert avant de pointer une arme sur le propriétaire des lieux, trop ivre pour comprendre la gravité de la situation. Mais Kubrick ne convoque le genre du film noir que pour s’en éloigner aussitôtt. Non seulement l’intrigue criminelle est tuée dans l’œuf, puisque le visage du meurtrier nous est connu, mais l’exécution de Quilty tient quasiment du burlesque. A ce stade, le réalisateur a dévoilé tous les ingrédients de son film, la poésie, le mélodrame et l’humour. Car Lolita est aussi une satire de la société américaine des années 1960, dont le ton est donné dès l’arrivée de Humbert dans la demeure des Haze. Lui est Anglais et symbolise le discret raffinement des intellectuels du Vieux continent. Elle (Shelley Winters) est Américaine, banlieusarde, aguiche sa proie en robe léopard et étale ce qu’elle pense être des preuves de culture, des expressions françaises mal prononcées, des reproductions bon marché de Van Gogh sur les murs de sa chambre ou sa présidence du club de lecture local. La description des voisins, les Farlow, est plus éloquente encore, l’épouse invite ouvertement Humbert à des jeux sexuels échangistes, mais détourne pudiquement le regard lorsqu’elle le surprend par mégarde dans son bain. Le libertinage n’est pas franchement assumé et l’hypocrisie morale de ces petits bourgeois fait sourire.

Même lorsqu’il emprunte au genre du mélodrame, Kubrick prend toujours garde à en subvertir les codes. Chaque personnage est confronté à un destin tragique, mais le réalisateur distille dans chacune des scènes « à émotion potentielle » quelques éléments visant à nous mettre à distance. L’hystérie de Charlotte, découvrant les véritables motivations de son nouvel époux est tristement pathétique. Sa mort écrasée par un bus intervient hors champ et la seule personne qui pourrait la pleurer, Lolita, est absente. Kubrick agit comme s’il voulait économiser l’émotion du spectateur pour la toute dernière scène. « Abandonné » par Lolita, qui l’a quitté pour Quilty, Humbert reçoit finalement une lettre, trois ans plus tard. Le texte est bref et factuel, Dolorès est mariée, enceinte, fauchée et réclame un chèque à son beau-père adultère. Humbert se rend chez elle, découvre l’image décevante d’une femme au foyer, tente en vain de la reconquérir et lui cède une énorme somme d’argent entre deux crises de larmes bouleversantes. Pour la première fois, le film s’inscrit clairement dans la tradition du mélodrame, avec une originalité toutefois, c’est l’homme qui suscite notre compassion.

Policier pathologiquement bavard et soupçonneux, psychiatre allemand malsain, écrivain snob et adulé…Peter Sellers multiplie les apparitions au nez et à la barbe de l’indigne beau-père. Rival presque anecdotique dans le roman de Nabokov, il devient chez Kubrick la clé de voûte en filigrane du film. Le double déculpabilisé de ce pauvre Humbert Humbert (au patronyme déjà dupliqué), dangereusement rattrapé par sa morale personnelle. « Quilty est la menace qui pèse, l’ombre suiveuse, l’espion d’une société qui chasse les sorcières mais dont la corruption dépasse celle de ses victimes », écrit Ciment. Les actions sont, elles aussi, doublées. Au début du film, Humbert manipule Charlotte, la mère de Dolorès, dans l’espoir de s’approcher de l’objet de son désir. Au final, c’est lui que l’adolescente mène par le bout du nez. La mort de Charlotte provoque la cavale du couple Humbert / Lolita, laquelle entraine une autre fuite, celle du couple Lolita / Quilty. Kubrick avait déjà exprimé sa curiosité pour le thème de l’autre soi-même, positif ou négatif, dans son premier film, Fear and desire (1953). Deux armées s’affrontaient au cours d’une guerre imaginaire et les soldats réalisaient vers la fin qu’ils se trouvaient face à eux-mêmes. Les factions opposées étaient interprétées par les mêmes acteurs. Avec Lolita, il semble avoir trouvé le point d’équilibre qu’il conservera par la suite dans 2001, l’Odyssée de l’espace l’astronome Bowman se voit vieillir, dans Orange mécanique M. Alexander est le reflet d’Alex, son bourreau ou dans Barry Lyndon le nom du jeune arriviste est un écho phonétique de Balibari, son protecteur, et Bullingdon, son beau-fils. Notons que le personnage de Sellers annonce la création du Dr Folamour, scientifique psychopathe, transfuge du régime nazi. Que Lolita ne soit pas la meilleure réalisation de Kubrick ne l’empêche pas d’être un très beau film, sensuel et douloureux. Un élégant prémisse à la carrière d’un maître.

Humbert Humbert, professeur de littérature française, cherche à louer une chambre pour l’été dans le New Hampshire. À cette occasion, il se présente chez Charlotte Haze, une veuve en mal d’amour qui, jouant les enjôleuses et les érudites, lui fait visiter sa maison et lui vante tous les avantages de la chambre à louer. C’est uniquement parce qu’il découvre l’existence de la jeune fille de Charlotte, Dolorès surnommée « Lolita », dont il tombe amoureux et pour rester auprès d’elle, que Humbert louera la chambre puis épousera la mère.

LOLITA VERSION STANLEY KUBRICK !

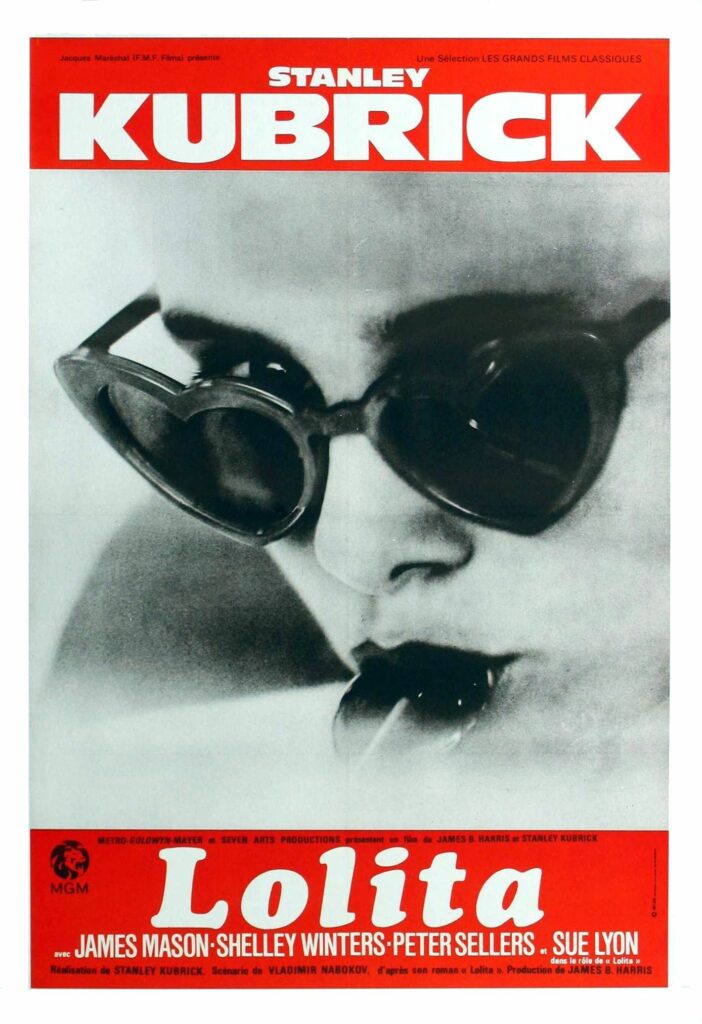

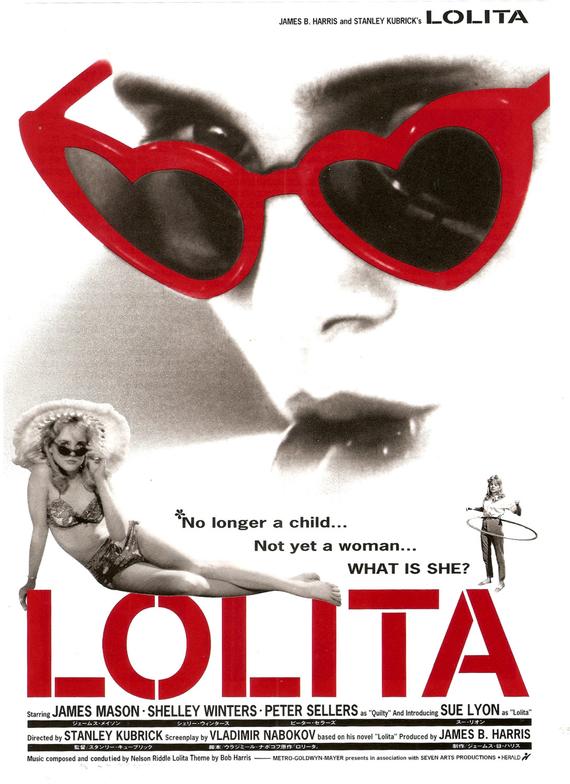

Déclaration d’indépendance de Stanley Kubrick, un film dans lequel tous les éléments se mettent en place pour faire du cinéaste le réalisateur démiurge et tout puissant que l’on connaît. Bien que bénéficiant déjà d’une renommée certaine, Kubrick après la réussite de L’Ultime razzia aura été constamment le jouet d’éléments non désirés dans le processus créatif de ses films suivants. Cela put être le cas parfois pour le meilleur lorsque Kirk Douglas lui imposa la fin pessimiste correspondant à la réalité des faits dans Les Sentiers de la gloire, mais on retiendra surtout un Spartacus qui, aussi brillant soit-il, est bardé de compromis frustrants pour le cinéaste soumis à la volonté de son tout-puissant producteur Kirk Douglas encore et aussi La Vengeance au deux visages où après une longue préparation il est congédié par Marlon Brando qui réalisera lui-même le film. Enfin auréolé d’un certain pouvoir après le succès de Spartacus, Kubrick se lance donc un défi qui, s’il le relève, lui confèrera enfin l’autonomie à laquelle il aspire. Et quel meilleur challenge que l’adaptation du roman le plus controversé de son temps ? Une audace astucieusement relevée dans l’accroche de l’affiche à l’époque…

How did they ever made a movie of Lolita ?

La réussite du film tient en la parfaite compréhension que Kubrick aura de l’essence du livre. Aussi perverse, malsaine et choquante soit celle-ci, le récit est celui d’une histoire d’amour ou plus précisément d’une passion. Passion à sens unique de Humbert tombé fou amoureux d’une fillette de douze ans qui lui fera perdre la tête. Vladimir Nabokov plaçait ainsi le lecteur dans une très dérangeante position où ce dernier partageait le désir et les pulsions coupables d’un pervers, mais aussi la nostalgie et la détresse d’un amoureux abandonné. L’écriture brillante de Nabokov, à la première personne, nous rendait cet Humbert tour à tour railleur, calculateur et imbu de lui-même mais aussi grandement pitoyable et pathétique. Dès lors, le choix d’un acteur aussi subtil et raffiné que James Mason est une idée de génie et Kubrick sur un scénario de Nabokov qui adapte lui-même son livre, mais que le réalisateur remaniera profondément va constamment creuser ce sillon dans ses changements par rapport à l’oeuvre originale. La longue introduction du livre, qui décrivait les origines de la perversion de Humbert Humbert à travers sa première vie en Europe, est éliminée pour entrer dans le vif du sujet. L’assassinat de Clare Quilty, qui formait la conclusion sur le papier, sert désormais d’introduction pour ressentir la douleur et la détermination de cet homme prêt à faire payer celui qui lui a volé l’amour de sa vie. Les longs monologues enflammés de Nabokov sont résumés à cette seule scène qui résume tout…Humbert Humbert a aimé et a perdu.

La vraie histoire peut alors commencer et montrer ce qui a conduit à cette violente ouverture. Kubrick se délecte à dépeindre cet environnement pavillonnaire peuplé de médiocres, notamment la visite de la pension par Humbert durant laquelle Shelley Winters fait merveille en rombière faussement raffinée et en quête de mari. Divers moments caustiques de cet acabit viendront ternir le vernis propret de cet environnement, notamment les avances grossières que subit Humbert de la part des personnages féminins frustrés et vieillissants qui traversent le film comme Shelley Winters bien sûr, Mrs. Farlow durant la scène de bal, le professeur de piano ou encore une voisine dans la dernière partie. Mais Humbert n’a d’yeux que pour Lolita, pour laquelle Kubrick met en scène une première apparition fantasmatique à souhait, entre candeur et séduction. Sue Lyon est excellente pour traduire cette ambiguïté avec une féminité largement affirmée par les formes de son corps svelte mais dont les traits trahissent la jeunesse, autant nymphe que gamine. C’est d’ailleurs le seul moment où elle apparaît aussi ouvertement érotisée à quelques exceptions près cet instant plutôt sensuel ou Humbert lui passe du vernis sur les orteils, la tension érotique durant la scène de la chambre d’hôtel puisque ce côté fantasmé est entièrement soumis au regard concupiscent de James Mason. On perd d’ailleurs totalement cette dimension dans la dernière partie du film lorsque, le désir assouvi, Lolita lui échappe progressivement. Malgré les coupes nécessaires et la censure évidente notamment une Sue Lyon de quinze ans et plus femme que le personnage du livre âgé de douze ans, Kubrick respecte l’empathie malsaine instaurée par Nabokov à travers laquelle sans scènes explicites le stupre est largement présent. On retiendra notamment ce regard de Mason levant les yeux de son journal avant qu’un zoom arrière révèle qu’il observe Lolita en train de faire du hula hoop, ou encore lorsqu’il se stimule au lit avec Charlotte Haze en observant du coin de l’oeil une photo de Lolita. Le sommet est atteint lors de la longue séquence dans la chambre d’hôtel où Lolita explique à Humbert les « jeux » qu’elle pratiquait avec les garçons en camp de vacances. Les détails sont chuchotés mais le fondu au noir où l’on passe de la parole à la pratique est lourd de sens. Tout en atténuant légèrement la situation bien plus scabreuse du livre dans lequel Humbert tente carrément de droguer Lolita pour la posséder, Kubrick en prolonge la subtilité puisque le rapprochement se fera à l’initiative de la jeune fille, qui déleste déjà Humbert de sa position de mâle arrogant et tout-puissant. Il n’est pas innocent que Lolita domine Humbert dans le positionnement des personnages lors de cette scène, la soumission de l’amoureux éperdu s’y affirme déjà par l’image. Quant au côté dérangeant lié à la désinvolture de notre héroïne précocement sexuée, le lecteur du livre aura déjà tiqué lors d’un dialogue en amont où Lolita explique au téléphone à sa mère qu’elle a perdu son pull neuf « dans les bois. »

Autre grande inspiration, le choix de Peter Sellers pour Clare Quilty. Dans le livre, Nabokov en fait un rival distant et quasi invisible qu’on évoque plus qu’on ne voit hormis lors de la conclusion meurtrière. Kubrick conserve cette idée en la pervertissant puisque l’ouverture en flash-back détermine le rôle qu’il va jouer dans l’histoire et que, malgré ses apparitions disséminées et parfois grimées, le psychologue scolaire Dr. Zempf avec lequel il exerce son accent allemand avant Docteur Folamour, on reconnaît toujours Peter Sellers qui cabotine à cœur joie. James Mason, entre réelle détresse amoureuse et dégoût, offre une très grande prestation où il parvient à émouvoir lors de cette ultime entrevue avec Lolita où il la suppliera une fois de plus en larmes de repartir avec lui. C’est sans doute l’un des films les plus pessimistes de Kubrick, l’un de ceux où son peu de foi en la nature humaine se ressent le plus. On a d’un côté les intellectuels (Humbert, Quilty) bardés de perversions et de l’autre les êtres ordinaires dépeints comme médiocres (Charlotte Haze) ou quelconques lorsqu’on retrouvera Lolita adulte, à la fin. Hors du regard de Humbert, elle nous sera apparue comme n’importe quelle adolescente mâcheuse de chewing-gum et buveuse de soda, plus jolie et espiègle que la moyenne. Ce qui la distingue, c’est l’amour exclusif et contre-nature d’un homme. C’est aussi ce qui distingue le livre et le film, la description d’une passion aussi sincère qu’inacceptable où il suffirait de vieillir le personnage féminin pour que le récit soit celui d’un dépit amoureux et non plus d’une perversion. Kubrick se sera sorti du piège avec brio et aura trouvé au passage une nouvelle terre d’accueil dans cette Angleterre où il était censé s’exiler le temps du tournage mais qu’il ne quittera plus.

C’est pas ma faute

Et quand je donne ma langue aux chats je vois les autres

Tout prêts à se jeter sur moi, c’est pas ma faute à moi

Si j’entends tout autour de moi

L.O.L.I.T.A, moi Lolita