Sorti en 1941 et premier long métrage d’Orson Welles alors âgé de 26 ans, Citizen Kane deviendra l’un des plus grands films de tous les temps. Le film mélange les genres, les procédés cinématographiques, alternant le grand et le détail, proposant une sorte de ballet moderne, réaliste, expressionniste et poétique, composé de quatre récits, parfois contradictoires, sur la vie de Charles Foster Kane. Une histoire romancée, mais qui fait écho à la vie d’un vrai magnat de la presse, William Randolph Hearst, très mécontent de se voir caricaturer dans une fiction. Le scandale est inévitable. Film d’une grande force, au scénario complexe, à la violence satirique, au montage ciselé, il est considéré comme l’un des meilleurs films de l’histoire du cinéma. Le film débute avec la mort de Charles Foster Kane. Dans un dernier râle, le moribond prononce le mot « Rosebud », ce qui intrigue son entourage et la presse. Un journaliste reporter, Jerry Thompson, est chargé par son rédacteur en chef, directeur des actualités cinématographiques, de trouver la signification de ce dernier mot du milliardaire excentrique, mort seul dans son manoir de Xanadu. Le journaliste enquête et rencontre ceux qui ont connu Charles Foster Kane. Ainsi, le film se construit à coup de flashbacks levant petit à petit le mystère de la vie de cet homme. L’histoire tient sur un script de 51 pages pour devenir un des films les plus révolutionnaires de l’histoire du cinéma. Une révolution que l’on doit, en grande partie du moins, à Orson Welles, à la fois le réalisateur et le comédien qui incarne le personnage de Charles Foster Kane.

Le film qui a révolutionné le cinéma.

Grande gueule, talentueux, coureur de femmes, redoutable buveur, gros mangeur, sujet à des accès de mélancolie autant qu’à de grandes envolées lyriques et à des colères effroyables. On le connaît excessif, cabotin, génial, ne tenant pas en place, multipliant les projets. Il est né à Kenosha, Wisconsin, le 6 mai 1915. C’est un enfant prodige. Il sait lire à deux ans. A trois ans, il commence à jouer du piano. A cinq ans, il se passionne pour Shakespeare. Il connaît plusieurs pièces par cœur, les met en scène avec des marionnettes. A huit ans, il rencontre Harry Houdini, le célèbre illusionniste qui lui apprend quelques trucs. Il devient magicien. Il apprend à dessiner, se révèle être remarquablement doué pour ça aussi. Il voyage avec ses parents, son père, ingénieur, sa mère pianiste. Elle meurt quand il a dix ans. Ce qui le motive peut-être à écrire une analyse de « Ainsi parlait Zarathoustra » à onze ans. A treize ans, notre jeune prodige fonde sa première troupe de théâtre. A quinze ans, il monte un condensé des huit pièces historiques de Shakespeare et reçoit un prix de l’association dramatique de Chicago pour sa mise en scène de « Jules César ». Il mesure déjà 1m80, fume des cigares, se coiffe de chapeaux imposants et perd son père. Le voilà orphelin, élevé par un ami de la famille.

A 21 ans, marié et papa, il commence sa carrière radiophonique, proposant des actualités dramatiques en prêtant sa voix aux personnalités vivantes. Période heureuse, il court les stations de radio, avec une ambulance pour passer plus vite d’une station à l’autre dans les villes étouffées par la circulation. A 23 ans, il fonde le Mercury Theater et crée une véritable panique en adaptant « La Guerre des Mondes » de H. G. Welles. Nous sommes le 30 octobre 1938, veille d’Halloween. Le texte est saisissant. Quelques auditeurs ne comprennent pas qu’ils ont affaire à une pièce radiophonique. Ils pensent qu’une invasion martienne est réellement en train de se passer et ils paniquent. L’événement est monté en épingle par la presse. Orson Welles est durement critiqué. En 1939, tout auréolé du scandale qu’il a créé, Orson Welles, 23 ans, débarque à Hollywood. Le patron du studio RKO Pictures, George Schaefer, lui a offert un incroyable contrat. A rebours des habitudes les mieux établies de Hollywood, Schaefer accorde à ce garçon un peu rondouillard, et très « Côte Est », la promesse de financer un film par année qui est, à choix, produit, écrit, réalisé et/ou interprété par lui. Dans la promesse est incluse, chose qui ne se fait jamais à Hollywood dans les années 40, la liberté totale, soit le « final cut ». Le studio n’aura aucun droit de regard ni sur les sujets ni sur la mise en scène.

A Hollywood, avec un contrat pareil, il va soulever jalousie, rancœur, et même haine…

Je n’ai jamais appartenu au milieu hollywoodien. Quand j’ai débarqué, j’étais ce type avec une barbe qui allait pouvoir faire tout ce qu’il voulait, tout seul, et je représentais un futur terrible. je représentais ce qui allait arriver à cette ville. J’étais haï et méprisé. Bon j’avais quand même quelques amis qui étaient des dinosaures et j’ai bien aimé cette période. Je crois, quand je regarde en arrière, que je me suis montré trop optimiste sur Hollywood.

Orson Welles a le don de provoquer. Son arrogance est aussi célèbre que son talent. Il annonce haut et fort son mépris et son antipathie pour le milieu des stars, producteurs et réalisateurs. Bref, le gratin hollywoodien. Mais on en a autant pour lui. On se moque de lui, on boycotte sa première réception, on se moque de ses cravates, de sa barbe, on souhaite son départ et on est très content quand ses deux premiers projets hollywoodiens tournent courts. Car en arrivant à Hollywood, chose incroyable, venant du théâtre, il ne sait encore rien du cinéma. On sait qu’il possède sur le bout des doigts les règles de la dramaturgie et qu’il sait captiver un public. Mais la technique cinématographique, l’écriture cinématographique, c’est autre chose. Son producteur George Schaefer lui a fait rédiger un manuel. Welles multiplie alors les stages techniques, s’initie aux caméras, aux projecteurs, aux mystères des enregistrements sonores.

Au bout de quelques mois seulement, il connaît tous les mécanismes du studio et les secrets de la prise de vue. Pour parachever sa formation, il regarde beaucoup de films, avec une prédilection pour Le Cabinet du docteur Caligari, de Robert Wiene, chef d’œuvre de l’expressionnisme allemand, et La Chevauchée fantastique de John Ford. A la fin de l’année 1939, il est prêt à se lancer dans la réalisation de Citizen Kane. Jouant l’indifférence à la critique hollywoodienne et au fait qu’il a énervé tout le monde, il convoque John Houseman son vieux complice, et Herman J. Mankiewicz. Ce dernier est à cette époque un scénariste déchu. Il était connu dans les années trente mais se contente désormais de faire de la critique. Orson Welles, en arrivant à Hollywood, le contacte. Il sait que Mankiewicz est l’ami de Marion Davies la maîtresse du magnat de la presse Randolph Hearst. A ce titre, Mankiewicz a ses entrées dans la demeure des Hearst et peut connaître des détails croustillants qui peuvent alimenter n’importe quelle histoire. Et il semble que ces détails ont bel et bien alimenté l’histoire de Citizen Kane. Les trois hommes, Welles, Houseman et Mankiewicz travaillent plus de trois mois sur un nouveau scénario qui parlera d’un magnat de la presse et de l’histoire de sa vie. Selon les propres mots du réalisateur, le synopsis a pour thème une enquête journalistique présentant des points de vue différents sur le même homme, Charles Foster Kane…Selon certains, Kane n’aimait que sa mère, selon d’autres, il n’aimait que son journal, que sa deuxième femme, que lui-même. Peut-être les aimait-il tous, peut-être n’en aimait-il aucun. Le public est seul juge. Kane était la fois égoïste et désintéressé, un idéaliste et un escroc, un très grand homme et un individu médiocre. Tout dépend de celui qui en parle. Il n’est jamais vu à travers l’œil objectif d’un auteur. Le but du film réside d’ailleurs plus dans la présentation du problème que dans sa solution » explique le réalisateur. Le scénario terminé, le premier tour de manivelle de Citizen Kane est donné en été 1940. Cela fait exactement un an qu’Orson Welles a débarqué à Hollywood. Dans le Motion Picture Herald, un journal américain, un article commente le fait le lendemain en titrant…

» Silence ! Un génie au travail « .

Sur le plateau, il y a Gregg Toland, le directeur de la photo. Il vient d’ailleurs d’être oscarisé pour son travail sur Les Hauts de Hurlevent de William Wyler. C’est à lui que Welles devra la photo très contrastée de Citizen Kane. Welles ne veut pas de vedettes hollywoodiennes. Il fait donc appel à ses copains de théâtre et de radio avec à leur tête Joseph Cotten et Everett Sloane. Pour devenir le citoyen Kane, il s’astreint à un régime lait et bananes pour prendre du poids. Le tournage dure 15 semaines. Sa réalisation est entourée d’un secret impressionnant et l’on connaît l’anecdote du commando de producteurs, qui ayant osé pénétrer sur le plateau pendant le tournage ont trouvé les acteurs en train de jouer au base-ball sur ordre de leur metteur en scène. Le film est livré au montage le 23 octobre 1940. Et c’est là que les choses vont se corser…A cause de la discrétion et du silence complet entourant le tournage, dans le milieu, des bruits courent sur la nature scandaleuse du scénario. Louella Parsons, une journaliste connue attachée aux journaux du magnat de la presse William Randolph Hearst et qui avait jusque là soutenu Orson Welles, avise son patron. On prétend que la biographie imaginaire du héros du film de Welles est largement inspirée de la vie de Hearst lui-même, considéré comme le plus grand trusteur de la presse américaine. Haïssant les Japonais et grand soutien du fascisme aux Etats-Unis, c’est un admirateur d’Hitler et de Mussolini.

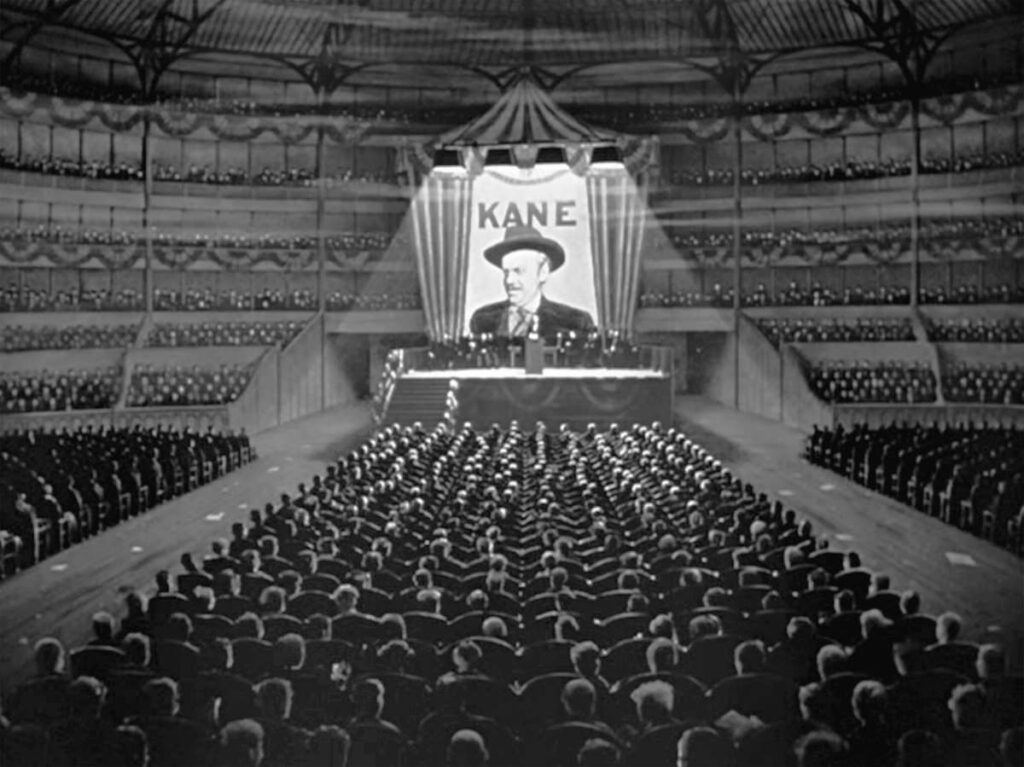

Dans le film d’Orson Welles, la vie de Kane apparaît sous divers éclairages et facettes…Enfant turbulent, héritier ambitieux, journaliste passionné, amant tyrannique, candidat malheureux, mari maussade, businessman romantique, collectionneur aigri, amant égoïste et mécène manqué. Le film se construit comme un puzzle pour tenter de donner du sens aux dernières paroles du milliardaire…« Rosebud ». Ce Citizen Kane est un personnage de fiction. L’affaire pourrait s’arrêter là, être sans conséquence. Mais c’est sans compter sur Louella Parsons, la journaliste férue de scandales qui répand la nouvelle dans la presse…Citizen Kane est une transposition calomnieuse de la vie d’un grand homme américain, son patron, Randolph Hearst. Elle avance comme preuve le nom de Mankiewicz qui a ses entrées dans la maison Hearst. Immédiatement, l’autre journaliste en ragot, principale rivale de Louella Parsons, Hedda Hopper prend le relais et soutient Orson Welles de toute sa plume. Au milieu de ce combat, il y a la RKO, Orson Welles et Randolph Hearst qui lui se reconnaît dans le Xanadu, le palais délirant de Kane qui ressemble à sa maison. Il se reconnaît dans sa liaison avec Marion Davis dont il essaie de faire une star. Il reconnaît le petit mot qu’il utilise, semble-t-il, dans l’intimité pour qualifier le clitoris de sa maîtresse, « Rosebud ». Bouton de rose. C’en est trop. William Hearst ne croit rien des dénégations de Welles et de la RKO et il obtient que ses avocats, ainsi que Louella Parsons assistent au visionnage du film en fin de montage. La RKO cède sous la pression. Ça sent mauvais pour Orson Welles.

Le film, tourné pour 800’000 dollars entre le 29 juin et le 23 octobre 1940, est un bijou de virtuosité. L’extraordinaire mise en scène ne passe pas inaperçue. Tant dans la forme que sur le fond, « Citizen Kane » est un chef-d’œuvre, malheureusement pas du goût de tout le monde. Dans la salle, pour cette première projection test, les avocats et Louella Parsons sont scandalisés par ce qu’ils voient à l’écran. Pour eux, on porte clairement atteinte à l’intimité de Randolph Hearst. Du coup, ce dernier fait pression pour interdire la sortie du film. Purement et simplement. Welles rétorque que le citoyen Kane n’est pas Randolph Hearst, mais un personnage de composition, imaginaire. Il rajoute même de l’huile sur le feu en annonçant par voie de presse que si on continue à lui échauffer les oreilles avec cette histoire, il mettra en chantier une grande idée de scénario concernant vraiment la vie de Hearst. C’est alors que le magnat de la presse, l’homme le plus puissant de Californie, décide d’utiliser les grands moyens, ceux à sa disposition. Il impose de retarder la sortie du film. Et ses amis se mettent à l’aider. Louis B. Mayer, le patron de la MGM, fait une offre de 842’000$ au président de la RKO, George Schaefer. Tout ce que Schaefer a à faire c’est de détruire le négatif. Mais Schaefer ne veut pas. Alors, on mandate le chef de la censure de l’époque, Joe Breen. Et on lui organise une projection privée de « Citizen Kane ». Va-t-il ou ne va-t-il pas prendre la décision de brûler la pellicule ? On sait qu’il a touché des pots-de-vin. Orson Welles est dans la salle. Il se souvient…Tout le monde disait inutile de chercher les ennuis, brûlons-le, tout le monde s’en fiche, ils en encaisseront la perte. J’avais un chapelet que j’avais mis dans ma poche et à la fin de la projection sous le nez de Joe Breen, bon catholique irlandais, je l’ai fait tomber par terre en disant « Oh excusez-moi » et je l’ai remis dans ma poche. Sans ce geste, c’en aurait été fini de Citizen Kane. Le négatif est sauvé. Mais le 8 janvier 1941, les vingt-huit journaux, les treize magazines et les huit stations de radio appartenant au groupe Hearst reçoivent l’ordre de refuser toute publicité du studio RKO. De plus, on menace tous les autres studios de leur livrer une guerre sans merci s’ils continuent de soutenir la RKO. Le studio commence à plier et envisage d’annuler la sortie du film. Orson Welles réplique. Il menace publiquement la RKO d’un procès pour rupture de contrat.

Le studio se décide à sortir le film en salle, espérant que le scandale qui l’a précédé fera venir la foule dans les cinémas mais le public boude, trouve le film abscons, compliqué, labyrinthique. Le 6 mai 1941, jour du 26e anniversaire de Welles, le film est projeté à Chicago devant une salle à moitié vide. Tous les amis d’Orson Welles sont là qui chantent…Joyeux anniversaire Orson, que Hearst crève d’apoplexie en vociférant des insanités. Pour la critique, le film est un chef-d’œuvre. Ultime, elle écrit...C’est la découverte décisive de nouvelles techniques dans l’art de la réalisation et de la narration…Le meilleur acteur de l’histoire du cinéma dans le meilleur film qu’on ait jamais vu…Hollywood nous a offert peu de films avec une histoire aussi forte, une technique aussi originale et une photographie aussi excitante. Tous admirent l’utilisation des flashbacks qui, mêlés à l’écriture du film, lui apportent une fraîcheur d’écriture jamais vue auparavant. On salue également les prises de vue, osées, cadrées, le grand travail sur la lumière, les plans séquence, l’utilisation de fausses actualités cinématographiques, le travail de narration non chronologique, révolutionnaire pour l’époque, ainsi que le son, tout en finesse dans une partition de Bernard Hermann. Citizen Kane gagne un succès d’estime mais pas d’argent. C’est un échec commercial pour la plus grande joie de Randolph Hearst et des ennemis d’Orson Welles. A Hollywood, quand un film ne fait pas d’argent, le réalisateur se fait taper sur la caméra.

On lui retire tous ses privilèges. Le contrat signé en 1939 avec la RKO est rompu. Sélectionné pour neuf oscars en 1942, il ne remporte que celui du meilleur scénario. Son film suivant La splendeur des Amberson est un échec commercial amputé par des producteurs peu scrupuleux, puis dans Voyage au pays de la peur, remonté aussi par les producteurs. C’est la rupture avec Hollywood. Welles en 1945 vend les droits de Citizen Kane pour 20’000 dollars…En 1951, à la mort de Randolph Hearst, le film ressort et connaît enfin un succès important. Orson Welles ne touchera jamais un centime de tous les passages en salles, de toutes les diffusions télé, ni même qu’il ne bénéficiera de l’aura de ce film culte. Le film le plus étudié, le plus vu et le plus analysé de toute l’histoire du cinéma.

Né le 6 mai 1915 dans le Wisconsin – Mort le 10 octobre 1985 à Hollywood.

Acteur & Réalisateur & Producteur & Scénariste. Metteur en scène de théâtre & Dessinateur. Ecrivain & Illusionniste. Révélé à lui-même par le théâtre de Shakespeare. Célèbre par une émission de radio « La Guerre des mondes ».

Figure incontournable du cinéma avec son premier long-métrage, Citizen Kane en 1941, considéré comme l’un des films les plus importants du XXe siècle. Son style cinématographique, son jeu d’acteur, exercent une grande influence sur le cinéma des années 1950-1970, en particulier sur Stanley Kubrick. Artiste précoce et polymorphe, farouchement épris de son indépendance, amateur de cigares, de tauromachie et d’illusionnisme, Welles ne cesse tout au long de sa carrière de revenir au théâtre et à la littérature, aux grands textes classiques comme Othello, Don Quichotte ou contemporains Le Procès. Se défiant du système de production et entretenant sa propre légende d’effets à la fois spectaculaires et énigmatiques.

Citizen Kane, un phare à facettes par Frédéric Strauss

La célébration du centième anniversaire de la naissance d’Orson Welles est, bien sûr, l’occasion de fêter une nouvelle fois Citizen Kane, qui le fit entrer dans l’histoire du cinéma, et dans la légende. Toujours phénoménal plus de soixante-dix ans après sa sortie. Derrière les grilles de sa propriété fastueuse et onirique appelée Xanadu, Charles Foster Kane meurt, laissant derrière lui une vie pleine des fracas de la célébrité, exposée à tous, mais pourtant pleine d’ombre aussi et très énigmatique. Comme le dernier mot qu’il prononce « Rosebud »…Avec l’étrange Kane, Orson Welles place son film sous le signe d’un mystère qu’il s’agit d’un côté de résoudre, et de l’autre d’entretenir savamment. A travers l’enquête du journaliste Thompson, qui nous fait passer d’un témoin de la vie de Kane à un autre, les faits s’éclairent autant que le portrait se complexifie. Et l’enjeu essentiel, trouver la signification du fameux Rosebud, paraît finalement accessoire…A mon avis, aucun mot ne peut suffire à expliquer la vie d’un homme. Rosebud, ça n’est qu’un morceau du puzzle, une pièce manquante. La clé du mystère, c’est donc le goût infini du mystère. Ce qui explique, en partie, l’incroyable vitalité de Citizen Kane, un film-puzzle qu’on peut voir, revoir et revoir encore, analyser et commenter de fond en comble sans en percer définitivement le secret, sans trouver la pièce manquante. La jeunesse, c’est l’audace, la liberté. Dès les premiers plans du film, la caméra franchit le panneau « No trespassing ». Quand on a 25 ans, les interdits, on s’en fiche ! Et le cinéma est justement là pour ça ! Pour tout permettre, tout rendre possible. On connaît le fameux mot de Welles visitant les studios de la RKO, où il allait tourner Citizen Kane…C’est le plus beau train électrique dont un enfant puisse rêver.

L’envers inséparable de la jeunesse, dont Welles cultive l’insolence mais à laquelle il a pourtant déjà tourné le dos. Orphelin très tôt, il a mené une vie extraordinaire qui ne ressemblait en rien à l’enfance. Citizen Kane n’est pas un film enfantin, c’est une réflexion sombre et complexe sur le destin, la puissance, le temps qui passe, la solitude. Liberté ! Elle est gravée dans le marbre et en arrivant à Hollywood, le jeune génie Welles n’entend pas seulement tout bousculer, il veut qu’on lui en donne le droit par contrat. Celui qu’il signe pour Citizen Kane, sans avoir fait ses preuves de cinéaste, est l’exemple d’une victoire sans partage du principe artistique et du droit du créateur. Quand le cinéma peut être fait sans contraintes, sans lois du marché ni contrôle d’un studio ou d’une production, ça peut donner Citizen Kane. Le film est devenu le symbole de ce qu’est capable de faire un cinéaste quand il est vraiment libre et qu’il a donc pris le pouvoir. Welles capte un surgissement brutal, Kane enfant, dans les années 1870, est un personnage à la Dickens, et il devient le grand prêtre d’une religion nouvelle, la communication. Comme la fameuse boule à neige que le personnage tient dans sa main, et contient pour lui le monde de son enfance et toute sa vie, le film est une bulle magnifique qui contient toute une histoire du monde moderne. Qui est Kane ? La question, qui occupe le journaliste menant l’enquête dans le film, a mobilisé ensuite tous ses exégètes, pressés de mettre un nom sur l’homme qui avait pu servir de modèle au personnage. Bien placé dans leurs déductions, Howard Hughes (1905-1976), riche et fou, c’est lui que joue DiCaprio dans Aviator. Mais William Randolph Hearst (1863-1951) est resté l’hypothèse la plus populaire, puisque ce magnat de la presse essaya même de racheter le film de Welles pour le détruire avant sa sortie. En creusant encore, les spécialistes ont fait apparaître d’importantes ressemblances entre Kane et…Welles, bien sûr orphelin d’enfance, le personnage l’est autant que son interprète et metteur en scène. Plus que la vérité sur cette identité, c’est le jeu de l’identification qui compte. En témoigne le plaisir non dissimulé que prend Welles à se grimer pour devenir Kane, à se vieillir et à se rajeunir sans cesse tout au long du film. L’identité, pour lui, c’est le masque.

En 1941, les spectateurs furent décontenancés par ces images composées si différemment de celles qu’ils avaient l’habitude de voir, on peut rester encore un peu perplexe devant ce tour de force paradoxal, réinventer le cinéma et y apporter, pourtant, le langage du théâtre. Citizen Kane éblouit par la maîtrise de la caméra mais on s’y sent parfois aussi un peu sur scène. Par-delà la profondeur de champ et l’effet très spécial qu’elle créa, Citizen Kane s’est imposé comme un monument de la manipulation de l’image. En déployant des tours de vrai magicien, Orson Welles à donné des airs de superproduction malgré un budget relativement modeste…Il y a plus d’effets spéciaux dans Citizen Kane que dans Star Wars mais on les voit beaucoup moins. Il s’agit, en effet, de donner un aspect réaliste à tout, par exemple aux images des actualités qui racontent la vie de Kane, artificiellement vieillies et truquées, notamment pour faire apparaître Kane aux côtés d’Hitler. Tout doit sembler vrai. Mais le résultat est quand même un spectacle souvent baroque, avec des cadrages et des lumières d’une audace que rien n’arrête. Pour Welles, le cinéma est un effet spécial permanent. Au travail de recherche sur l’image, répond le soin minutieux apporté à la dramaturgie du film et à sa construction en flash-back successifs qui se répondent en miroirs. L’ensemble donne forme à un cinéma du raffinement, de la maîtrise via l’utilisation du storyboard et de l’intelligence. Citizen Kane est un film si réfléchi, et qui a tant donné à réfléchir, qu’il pourrait avoir la sécheresse désincarnée des œuvres purement cérébrales, hermétiques. Mais Welles, avec son tempérament de joueur, nous prend sans cesse en compte, nous, spectateurs qu’il faut bluffer, gagner. La sophistication de Citizen Kane est une entreprise de séduction menée par un cinéaste esthète, qui nous offre son film comme un objet d’art. Kane entre presque mort dans ce film qui raconte sa richesse, son ascension, son ambition et son appétit d’ogre entrepreneur, cette vie furieuse garde ainsi toujours un lointain écho de faillite, d’enterrement. Dans sa chute, le personnage entraîne Welles. Qui semble l’avoir choisi pour cela même préfigurer sa propre défaite...Il y a chez Kane comme chez nombre de héros shakespeariens tant aimés par Welles une fascination du gouffre, une tentation de l’abîme, la prémonition du déclin sans lequel la grandeur n’est que de l’apparat et la tragédie du théâtre de boulevard.

Le film, furieuse annexion du cinéma, ne permettra pas à Welles de garder le pouvoir dont il a bénéficié pour le tourner. Les critiques sont, certes, tout de suite dithyrambiques. Mais dans les salles, c’est un échec commercial. Que le temps se chargera, bien sûr, de corriger, faisant du film une œuvre culte. C’est cependant bien l’échec qui sera comptabilisé, et payé au prix fort. Car il était espéré, souligne Roger Ebert dans son commentaire du film, l’establishment hollywoodien crevait d’envie de voir Welles, le génie de Broadway qui prétendait expliquer à tous ce qu’était vraiment le cinéma, recevoir une bonne leçon au box-office. Déculottée, il y eut donc bien. Et une humiliation artistique à la clé, le second film de Welles, La Splendeur des Amberson (1942), sera repris par le studio RKO, qui y fera des coupes et changera la fin. Le réalisateur de Citizen Kane, l’homme du contrôle absolu, deviendra l’homme des compromis, des films amputés, des tournages arrêtés, des projets avortés. Mais ne cessera jamais d’être Orson Welles.

MON ROYAUME POUR UNE LUGE !

par Matthieu Santelli

En 1941, un insolent petit génie même pas âgé de trente ans tourne un film inspiré de la vie du magnat de la presse William Randolph Hearst, et bénéficie pour cela du plus faramineux contrat jamais accordé à un réalisateur par un studio hollywoodien. Ce studio, c’était la RKO, le petit génie, c’était Orson Welles et le film qui depuis hante éternellement l’inconscient cinéphilique, c’était Citizen Kane. Le cinéma ne s’en remit jamais vraiment.

« J’ai été un enfant, je ne le suis plus et je n’en reviens pas. »

Albert Cohen, Le Livre de ma mère, 1954

« No trespassing ». Un portail. « K ». Une forteresse. Les ténèbres. Une chambre. Un vieil homme. Un chalet sous la neige. Un dernier soupir. « Rosebud ». Du verre brisé. Une infirmière. La mort. La suite, tous les cinéphiles la connaissent, elle appartient à l’histoire, à leur histoire, celle du cinéma dont Citizen Kane n’est pas seulement un chapitre mais aussi le centre de gravitation. Cette petite séquence en ouverture du film jeta les dés qui scellèrent une fois pour toutes le destin de la cinéphilie mondiale. Il y aurait un avant et un après Citizen Kane, à la fois film-somme du classicisme hollywoodien et point de départ du cinéma moderne « le meilleur film américain de tous les temps ». Rien moins. Il fallut pour ça qu’un génie encore vierge de toute image cinématographique nommé Orson Welles, à une époque particulièrement trouble comme la Seconde Guerre mondiale, dans un pays à la puissance en pleine expansion, les États-Unis, puisse en toute liberté faire son premier film avec les moyens les plus prestigieux qui soient avec les studios de la RKO à Hollywood. Improbable enchaînement de circonstances qui permit à Welles d’être à ce moment précis le paratonnerre à image de la foudre idéologique du XXe siècle et de faire de Citizen Kane le point de rencontre culminant entre le cinéma et son époque. Le film multiplie ainsi jusqu’au vertige les thèmes abordés. À la fois un film sur le pouvoir, sur l’aliénation du pouvoir, sur l’enfance, sur l’abandon, sur la mort, sur la vieillesse, sur l’amitié, sur la vie de couple, sur l’aliénation du couple, sur l’art, sur le cinéma, sur les médias, sur leur perversion, sur la politique, sur le discours idéologique, sur le capitalisme, sur sa logique et son absurdité, il est une incroyable parabole visionnaire de notre temps. Welles, homme de théâtre et de radio, surdoué précoce de vingt-six ans, et cinéaste débutant explore un art qui allait devenir le sien et qu’il allait même finir par symboliser et, en le découvrant, nous le fait redécouvrir…Rendre compte de ce que le cinéma fut capable et de ce qu’il pourrait dorénavant faire, le clore et l’ouvrir à la fois. On n’ose imaginer le choc que dut être la vision de ce film par la critique française à sa sortie après la guerre en 1946. On peut d’autant moins se le figurer qu’aujourd’hui Welles, les guerres mondiales, la RKO et l’expansion des États-Unis n’existent plus.

Avec Citizen Kane, Welles lança un double soufflet au visage d’Hollywood. D’une part, il montra que le cinéma, pour se renouveler, devait rompre avec ses schémas traditionnels et rendit ainsi obsolète le modèle cinématographique que l’industrie du rêve avait mis tant de temps à peaufiner. D’autre part, il lui fournit son plus grand chef-d’œuvre sous forme de film d’auteur indépendant, maudit et pas rentable, contredisant leur morale illusoire qui veut qu’un bon film soit indissociable d’un succès. Au moment où la notion d’« auteur » commençait à sérieusement germer en Europe, Welles l’a mise littéralement en pratique aux USA et non content d’occuper tout les postes importants à la création du film du réalisateur, producteur et co-scénariste, il en tient également le rôle principal, celui de Charles Foster Kane, inscrivant son corps à l’image, omniprésent au sein de son œuvre. Il s’autorise même à conclure son film suivant La Splendeur des Amberson, 1942 en le « signant » vocalement, en voix-off. Il paya cette audace au prix fort, on se méfia de cet artiste excentrique et très rapidement sa carrière américaine coula, ce qui l’obligea à s’exiler en Europe. Plus tard, la critique de cinéma Pauline Kael tenta de démontrer que le génie de Citizen Kane serait en partie dû à son co-scénariste, Herman J. Mankiewicz, arguant que le reste de la filmographie de Welles se constitue essentiellement d’adaptations littéraires. Preuve qu’aux États-Unis, le fait que celui qu’ils considèrent comme un loser ait pu contribuer à leur patrimoine culturel leur est une idée inacceptable, scandaleuse.

Difficile de revenir sur le film. Difficile d’écrire dessus après les innombrables textes et analyses qui lui ont été consacré. Difficile surtout d’écrire un texte qui soit à sa hauteur. Eussions-nous la plume de Chateaubriand, il n’est pas certain que nous y parvenions. Tout au plus pouvons-nous faire le point sur la place qu’il occupe aujourd’hui dans l’imaginaire cinéphilique, et tenter de le dépoussiérer de son statut d’objet d’étude et d’antiquité filmique. Car, triste revers de la médaille de la reconnaissance, beaucoup le considèrent maintenant comme un film d’école, un passage obligé pour quiconque s’intéresserait au cinéma, un monument dont on aurait vaguement conscience de l’importance mais dont on a bien du mal à s’émouvoir. C’est dommage car Citizen Kane, bien qu’ayant libéré la narration cinématographique en ouvrant la profondeur de champ, bien qu’ayant inventé de multiples trucages ingénieux pour enrichir le découpage, bien qu’il permit de banaliser l’utilisation des flash-backs et changea à jamais les possibilités scénaristiques du cinéma, reste, bien avant son caractère innovant, un film absolument bouleversant. C’est l’histoire de destins qui se brisent en ayant croisé celui, plus terrible encore, d’un homme voué, depuis son enfance, à l’abandon. C’est le tragique sort d’un homme puissant qui ne sait pas utiliser son pouvoir, et en oublie ses idéaux. C’est la détresse d’un enfant qui, parce qu’il aura droit à tout, perd l’essentiel. Chaque personne qui a développé un rapport spécifique au cinéma redéfinit sa cinéphilie avec Citizen Kane. De la manière dont nous aimerons ce film dépendra la façon dont nous aimerons tous les autres. C’est un peu notre Rosebud à nous.

CITIZEN WELLES AND MISTER KANE

par Mourad Belhaj

Joseph Cotten, ami de longue date d’Orson Welles écrivit en apprenant sa mort le 9 octobre 1985…Je sais ce qu’il pensait de sa mort. Il ne voulait pas d’enterrement, il voulait être mis en terre tranquillement dans un petit endroit en Espagne, il ne voulait pas de service commémoratif…Cotten refusa d’assister à l’hommage commémoratif public qui eut lieu le 2 novembre 1985. Il envoya un court message qui se terminait par les deux dernières lignes d’un sonnet de Shakespeare que Welles lui avait envoyé à son dernier anniversaire…Mais si pendant ce temps je pense à toi, cher ami, toutes mes pertes sont réparées et tous mes chagrins finis. Orson Welles a révolutionné le théâtre, terrifié une nation d’auditeurs de radio et a fait l’histoire du cinéma avec Citizen Kane, considéré par beaucoup comme le plus grand film américain de tous les temps. Bien que Welles n’était âgé que de vingt-quatre ans quand il a commencé à travailler à Hollywood, il s’était déjà fait un nom sur la scène théâtrale de New York avec ses adaptations des classiques de Shakespeare, Shaw ou Ionesco, saluées par les critiques qui soufflaient le chaud et le froid sur Broadway en cette première moitié du vingtième siècle ! Orson Welles connut un vrai succès populaire en 1938 avec son adaptation radio controversée du roman de HG Wells « La Guerre des Mondes ». Une émission qui avait en son temps provoqué le désarroi, voire l’horreur dans l’esprit de la population new-yorkaise. Après avoir signé un contrat lucratif avec le studio RKO, en difficulté à l’époque, il cherchait un sujet incendiaire et provocateur pour son premier film lorsque son ami, l’écrivain Herman Mankiewicz, a suggéré de le baser sur la vie de William Randolph Hearst un homme d’affaires innovateur, souvent tyrannique, qui avait construit son propre empire de journaux à l’échelle nationale aux états unis et possédait huit maisons, dont la plus remarquable était San Simeon, son château tentaculaire sur une colline sur la côte centrale de la Californie et qui n’était pas sans rappeler le « Xanadu » de Charles Foster Kane.

Après avoir assisté en janvier 1941 aux rushs de Citizen Kane encore inachevé, l’influente chroniqueuse de potins Hedda Hopper n’a pas tardé à transmettre la nouvelle à Hearst et à ses associés. Sa rivale et chroniqueuse en chef de Hearst, Louella Parsons, était furieuse à propos du film et de son portrait de Charles Foster Kane, le personnage de Hearst incarné dans un style grandiose par Welles lui-même. Hearst et ses alliés étaient encore plus dégoûtés de la représentation de la deuxième femme de Kane, une jeune chanteuse alcoolique qui avait de nombreuses similarités avec la maîtresse de Hearst, la comédienne Marion Davies. Il s’est dit à l’époque que c’était surtout cet aspect du film qui avait provoqué l’ire de Hearst. Welles lui-même a qualifié plus tard le personnage basé sur Davies de « sale tour » avec lequel il espérait provoquer la colère du magnat…la rumeur voulant que le fameux « rosebud » (bouton de rose) sur lequel s’ouvrait la première scène du film, ait été en fait le surnom donné par Hearst à « une partie intime » de sa maîtresse Marion Davies ! Quelques jours seulement après la projection, Hearst a donné l’ordre à tous ses journaux de ne pas diffuser de publicités pour le film. Loin de s’arrêter là, il a également menacé de faire la guerre au système hollywoodien en général, condamnant publiquement le nombre d’« immigrants » et de « réfugiés » travaillant dans l’industrie cinématographique à la place des « compétences américaines », une référence à peine voilée aux nombreux juifs membres de l’establishment hollywoodien. Les journaux de Hearst s’en prirent aussi à Welles, l’accusant de sympathies communistes et s’interrogeant sur son patriotisme. Les poids lourds de l’industrie du cinéma, qui étaient déjà mécontents de Welles à cause de son mépris déclaré pour Hollywood, se sont rapidement ralliés autour de Hearst. Louis B. Mayer de Metro-Goldwyn-Mayer a même proposé de verser 842 000 dollars à RKO si le président du studio, George Schaefer, détruisait le négatif et toutes les copies de Citizen Kane. Schaefer a refusé et menacé, en représailles, de poursuivre en justice les chaînes de salles de cinéma de Fox, Paramount et Loews pour complot après avoir refusé de distribuer le film. Quand le Time et d’autres journaux ont protesté, les chaînes de salles de cinéma ont légèrement cédé et ont permis quelques projections. Nominé pour neuf Oscars, Citizen Kane n’en a remporté qu’un seul, l’Oscar du meilleur scénario, partagé avec Mankiewicz. Citizen Kane et son réalisateur furent pourtant hués à la cérémonie des Oscars de 1942. Schaefer a ensuite été licencié de RKO, Welles ne tarda pas à le suivre et le film finit par atterrir aux archives de RKO. Il faudra vingt-cinq ans pour que Citizen Kane reçoive sa juste part d’attention, et finisse par être considéré comme l’un des meilleurs films jamais réalisés. En 1987, les cendres de Welles et de sa dernière femme l’actrice Paola Mori, née Comtesse Paola di Girifalco et décédée en 1986, ont été inhumées à Ronda, en Espagne. Ils reposent tous deux dans un vieux puits transformé en sépulture, une dernière demeure couverte de fleurs sur le domaine rural d’un ami de longue date, le torero Antonio Ordóñez !

POUR EN SAVOIR ENCORE PLUS…

« No trespassing » affiche le film dans sa première image. Une défense d’entrer adressée au personnage diégétique, au spectateur, au monde entier. Citizen Kane est l’histoire d’une obscurité qui ne s’éclaire que pour devenir plus noire encore. Histoire d’un homme, histoire d’une vie par procuration…Welles invente Kane, Charles raconte Orson. Un travelling vertical sur la grille prohibitive, et Welles nous prend la main pour nous accompagner dans une omniscience presque coupable. Le décor défile sous les yeux inquisiteurs. Fantômes de cages et d’animaux, légendes mystérieuses qui dessinent timidement le visage d’un prince que les fumées environnantes préfigurent comme déchu. Un homme mourant, agonisant, qui ne rompt la pesanteur d’un silence alourdit par la musique que pour mettre le feu aux poudres, pour lancer une énigme tracée dans la brume en écriture de regret « Rosebud ». Dans la seconde qui suit, une infirmière entre, illusion d’un hors-champ révélé dans le cadre d’une boule brisée, un ange blanc qui déchire l’image pour mettre un terme définitif à une vie insensée et encensée, comme le montrera le faux documentaire aux allures de fiction donnant le « la » à la représentation de la personnalité trouble de Kane.

Welles est le père du monde fictif construit par Kane qui prend sa revanche en dévoilant Welles. Les prises de risque du réalisateur sont à la hauteur de celle du directeur de journal. Kane s’amuse, Welles jubile. Jacques Lourcelles fustige une personnalité en patchwork là où le public s’identifie pour vivre une aventure. Peut-être parce que la vacuité des interstices est comblée par le caractère de Welles…Ce manque de profondeur dans le personnage de Kane viendrait percuter la forme ciselée de l’oeuvre. Profondeur…Maître mot du film. Profondeur abyssale parfois, où le spectateur doit descendre pour contempler Kane au plus bas de sa déchéance, mise en abîme tragique dans la réflection des miroirs d’un grand homme, rendu misérable par le simple départ d’une femme, lui qui pouvait toutes les posséder. Profondeur de champ pour une profondeur d’action, comme si notre univers était constitué de strates se répondant en écho pour tisser l’aune de leur prolongement. Vertige d’un spectateur violant l’intimité du plus grand pour considérer pensif l’immensité du décalage entre vie publique et vie privée. Kane est un panoramique de milliers de vies glorieuses qui viennent mourir au creux de l’intimité des hommes. C’est le tu quoque d’un demi-dieu trahi par les siens, le Waterloo de Napoléon dans la stérilité de Joséphine, l’appel au secours d’une Dalida au sommet de sa gloire. Le no trepassing qui entoure les célé brités semble n’exister que pour protéger le merveilleux d’une aura, seule perçue par les gens ordinaires. Le film est le récit de deux histoires paradoxales, celles d’un ascenseur social dont l’assomption est proportionnelle à la chute de celui de son existence. Cette intrusion aux mépris des barrières de sécurité révèle un orgueil au-delà de tout, un refus de la contradiction magnifiquement démontré dans le rapport de Kane avec son ami d’université Leland, dans l’éloignement poignant d’avec sa digne femme qu’illustrent les champs/contre-champs rythmant la froideur des petits déjeuners. L’expérience théâtrale de Welles fait exploser une tragédie dont la clé se trouve au fond dans une conversion du cœur dont Kane ne veut pas. Voilà probablement ce que Sartre n’avait pas su voir. La simplicité du personnage ne saurait à elle seule constituer une oeuvre dépourvue de substance, car cette simplicité est ancrée dans un réalisme complexe et tout à fait nouveau pour l’époque, jusqu’aux affres de la psychanalyse dans la relation de Kane à sa mère, dans la concrétisation du « tiers séparateur » dans la personne de son père.

Le spectateur est lui-même malmené. Tantôt tout connaissant, tantôt condamné à ravaler sa frustration dans l’écoute patiente des multiples témoignages livrés en forme de flashbacks, il ne découvre impuissant que ce que Welles veut lui montrer. L’omniscience ne dissipe aucun ténèbre…connaissance de l’arrivée, ignorance du parcours. Le suspens est faible, la mayonnaise a tourné, et pourtant le public s’émeut de voir une luge d’enfant partir en fumée comme l’éphémère de la vie. Welles ne surprend pas, il confirme…Une boîte de médicaments sur une table, un lit, une porte…La profondeur de champ s’associe au cadre pictural pour raconter à l’avance ce que l’image va montrer. La luge elle-même vient rappeler ce traumatisme de l’enfance que les plus astucieux avaient deviné, la fumée noire vient achever une existence manifestement destinée au cul-de-sac. Les indices s’accumulent, cette déclaration de principe qui devait resurgir dans un des moments les plus tragiques, cette luge qui naît dans la glace pour périr dans les flammes. Citizen Kane se transforme en un jeu de piste macabre où les indications brillent comme de l’étain trompeur. Puis le cérate apparaît, porteur d’une étrange lumière, fascinante et inquiétante à la fois. Le reflet du témoin apparaît dans les flammes, à quoi ressemble notre vie ? Tout le monde voudrait la fortune et le bonheur…Alors pourquoi celui-ci refuse-t-il de se donner à l’émir pour s’offrir à l’ermite ? Pourquoi le maître de Xanadou a-t-il des raisons de pleurer ? Les fondus enchaînés se succèdent pour apporter de terribles réponses. L’homme montre du tempérament, puis de l’insolence, et enfin de l’orgueil. L’homme qui avait tout s’est dépossédé pour tout récupérer. Les biens matériels deviennent le sémiologique symbole d’une fiert& eacute; laissé à la pension de famille, et retrouvée dans le faste de la réussite. Un homme qui ne sait pas échouer et qui manque l’essentiel. Un bourreau qui torture les femmes qu’il croit aimer. Sa première femme d’abord, gracieuse et noble, qu’il abandonne lâchement pour le rire d’une autre. Cette autre ensuite, projetée dans une aventure dont elle sera le jouet. Voilà que Kane apparaît dans toute son horreur ! Ses actes trahissent ses paroles, et sa volonté tord la réalité jusqu’à ce que celle-ci casse dans une déflagration assassine. « Tu chanteras. » Les mots raisonnent comme des éclats de verre blessant, comme la lueur démente que Welles révèle par ce trait de lumière à l’opéra, où les yeux meurtriers répondent à ceux qui raillent l’obstination. Aucun signal n’est entendu. Ni les dignes supplications de son premier amour, ni la voix raisonnable de son plus grand ami, ni les cris désespérés de sa dernière épouse…Lorsque celle-ci brave sa dureté pour lui révéler quel homme il est vraiment, la réponse est fulgurante et sans appel avec la gifle qui claque aussi fort que la porte qui vient de se fermer dans sa vie, porte admirablement tracée dans cette enfilade de linteaux constituant autant de sous-cadres, nouvel abîme pour Kane, libération pour sa prisonnière…Puis la grille, puis le panneau…« No trespassing » de nouveau…Le triste spectacle s’achève.

Pourvu que ce ne soit qu’un rêve !